31. Januar 2023

Aktuelles

Statement zur Ausstellung "100 Missverständnisse über und unter Juden"

von Jüdisches Museum Wien

Über die aktuelle Ausstellung „100 Missverständnisse über und unter Juden“ im Jüdischen Museum Wien wird breit diskutiert. Grundsätzlich ist dies zu begrüßen, sollen doch Kunst und Kultur zu Diskussionen, die durchaus auch kontrovers geführt werden können, anregen. Was die Ausstellung jedoch nicht will, ist neue Missverständnisse produzieren, wie dies leider geschehen ist.

„100 Missverständnisse über und unter Juden“ ist keine spezifische Schau über antisemitische Vorurteile oder gar die Geschichte des Antisemitismus, sondern eine Ausstellung über Vorstellungen (Klischees, Stereotypen und auch Vorurteile) über „das Judentum“ bzw. „die Juden“. Die Anführungszeichen deuten es bereits an: „das Judentum“ und „die Juden“ sind nur in stereotypen Bildern ein monolithischer Block, in der Realität ist das Judentum ebenso vielfältig wie die jüdische Bevölkerung. Dabei ist der verallgemeinernde Blick nicht unbedingt negativ, sondern kann auch überhöhend sein.

Die Ausstellung beschäftigt sich daher mit den Bildern in unseren Köpfen, mit unseren Vorstellungen und auch mit unseren Projektionen. Gleich das erste Kunstwerk in der Ausstellung, die fast ausschließlich jüdische Positionen präsentiert, zeigt dies: Cary Leibowitz’ „Hi Jewboy / Hi“ bildet eine Gesprächssituation ab. Ein „unbeschriebenes Blatt“, ein „normaler Mensch“ bezeichnet einen anderen als Juden. „Hi Jewboy“, sagt er. Ab diesem Moment kann der andere kein unbeschriebenes Blatt mehr sein, denn er wird als Repräsentant aller Jüdinnen und Juden, als etwas „Besonderes“, als „anders“ wahrgenommen. Dies muss im Einzelfall nicht immer schlecht sein, wer ist denn nicht gerne „besonders“, insgesamt ist es jedoch Ausdruck eines noch immer in weiten Teilen verkrampften, von Projektionen geprägten und alles andere als normalen Verhältnis zwischen nichtjüdischer und jüdischer Bevölkerung. Dieses anzusprechen ist Ziel der Ausstellung.

Neben Klischees wird in der Ausstellung auch die Erinnerung an die Schoa angesprochen. Dabei wird auf die Frage fokussiert, wer denn die Autorität ist, die bestimmt, wie „richtig“ erinnert werden muss und es wird die eigene Vorstellung, was „man darf und nicht darf“, herausgefordert. In einem Video tanzt ein Holocaust-Überlebender mit seiner Familie in den ehemaligen NS-Vernichtungsstätten. Der 2010 produzierte und auf YouTube veröffentlichte Film hat damals große Diskussionen ausgelöst und wird heute noch kontrovers gesehen.

Eine Collage zeigt einen Leichenwagen und dazu montiert ein Pin-up-Girl. Der Überlebende Boris Lurie hat sich mit diesem Kunstwerk, das unter anderem im 2016 in einer durchgehend positiv rezensierten Schau im Jüdischen Museum Berlin sowie in mehreren anderen deutschen Museen gezeigt wurde, gegen die Sensationslüsternheit der Presse gewandt: Während Berichte über die Schoa nicht aufs Titelblatt kamen, wurden die Bilder des NS-Verbrechens neben Pin-ups und Werbung präsentiert. Boris Lurie arbeitet sich hier an seinem Trauma ab.

Alan Schechner, dessen halbe Familie in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet wurde, montierte sich 1993 sich mit einer Cola Light-Dose in eines der bekanntesten Fotos, das nach der Befreiung des KZ Buchenwald entstand. Er protestierte damit gegen eine verharmlosende Darstellung der KZ durch Hollywood-Filme. Das Leid in den KZ, so seine Aussage, kann man nicht nachempfinden. Seine Arbeit, die unter anderem im Jewish Museum New York zu sehen war, wurde – anders als die von Boris Lurie – in den 1990er Jahren scharf kritisiert und entfachte eine Debatte über einen angemessenen Umgang mit Holocaust-Symbolik.

Dürfen sie das?

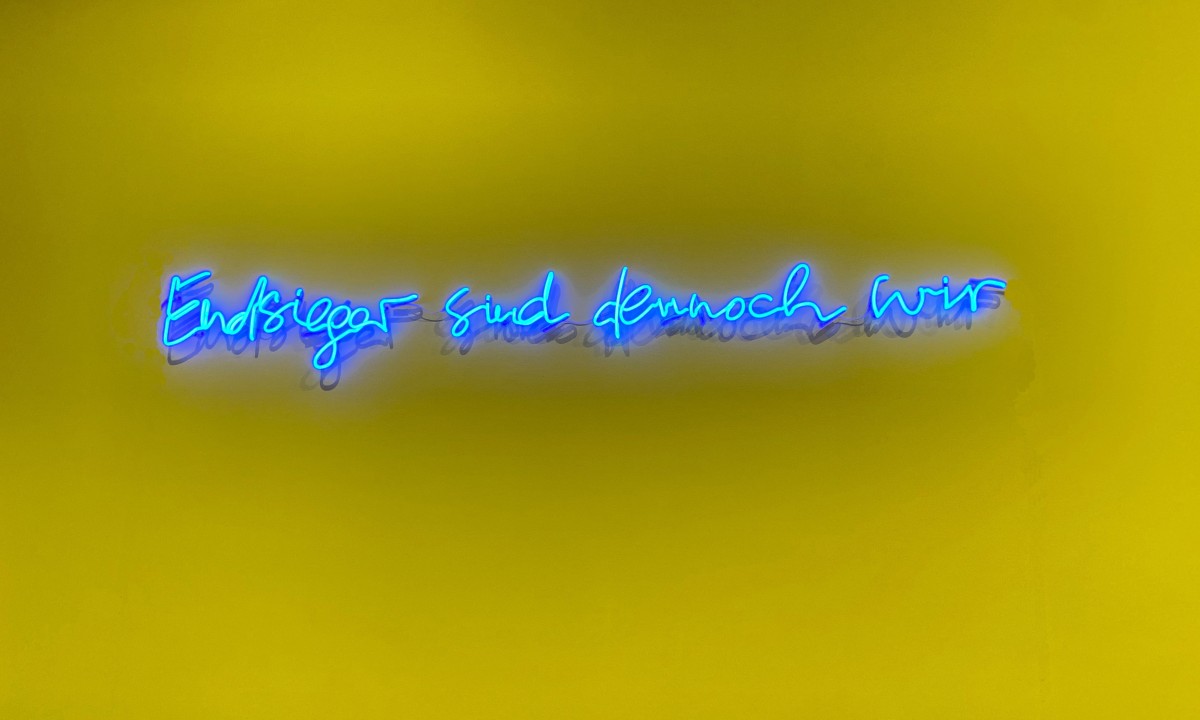

Sind dies keine legitimen Positionen, auch wenn sie herausfordernd sind? „Endsieger sind dennoch wir“, ein abgewandeltes Zitat des Widerstandskämpfers und Auschwitz-Überlebenden Heinrich Sussmann ist als Leuchtschrift-Installation von Arye Wachsmuth und Sophie Lillie in der Ausstellung zu sehen. Die beiden Künstler:innen meinen, dass Erinnerungskultur stören und verstören muss, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Mit „Endsieger bin dennoch ich“ meinte Sussmann sein eigenes Überleben, in den Plural übersetzt meint das Zitat das Überleben des jüdischen Volkes. Das Werk, das von den Freunden des Jüdschen Museums Wien angekauft wurde, wurde 2021 bereits in der Ausstellung „Dispossession“ im Wiener Künstlerhaus gezeigt. Davor liegt der „Hitler-Rug“ – eine Silikonhaut mit Hitler-Kopf, ähnlich einem Bärenfell – des israelischen Künstlers Boaz Arad, dessen Werke unter anderem im Israel Museum in Jerusalem gezeigt werden. Wenn das Judentum, so seine Aussage, tatsächlich eine Rache-Religion wäre, dann würde das so aussehen. Der daneben stehende Baseball-Schläger aus Quentin Tarantinos Film „Inglourious Basterds“ aus der Sammlung des Jüdischen Museums Wien, der unter anderem auch kürzlich in der erfolgreichen Schau „Rache“ des Jüdischen Museums Frankfurt zu sehen war, thematisiert die Vermeidung des Begriffes „Rache“ im deutsch-österreichischen Nachkriegsdiskurs.

Diese und andere Kunstwerke sind sicherlich herausfordernd und, wie wir feststellen mussten, für manche verstörend und verletzend. Aus diesem Grund hat sich das Museum entschlossen, eine weitere Kontextualisierungsebene in die Ausstellung zu bringen, die die Intentionen dieser Werke genauer erklärt und weitere Missverständnisse vermeiden soll. Denn keine Ausstellung will Besucher:innen verletzen.

Wie herausfordernd manche Objekte auch sein mögen, es handelt sich um jüdische Positionen. Es sind Kunstwerke, die zum Nachdenken anregen sollen. Jedoch förderten sie weder in den vergangenen Ausstellungen, in denen sie gezeigt wurden, noch in unserer Erfahrung mit unserem Museumspublikum antisemitische Reflexe, wie dies befürchtet wurde. Dass Schulklassen, die das Museum ohnehin im Klassenverband mit Führung besuchen, über diese Exponate, wie von Paul Lendvai angegeben, gelacht hätten, konnte vom Vermittlungsteam nicht verifiziert werden. Dass Schüler:innen auch in einem Jüdischen Museum lachen, soll vorkommen. Wir sollten uns allerdings davor hüten, ihnen wie auch anderen Besucher:innen schlechte Intentionen zu unterstellen. Evidenz sollte immer noch mehr wiegen als gefühlte Wahrheiten.

Genauso ist es absurd (wie in der Ausstellungsrezension von Ben Segenreich), dem Ausstellungsteam Israelfeindlichkeit vorzuwerfen und dies mit Zitaten aus dem Ausstellungskatalog zu belegen, die ausdrücklich als Meinung von anderen und nicht des Museums ausgewiesen sind. Dies gipfelte schließlich in einer Ausstellungsbesprechung in einer österreichischen Tageszeitung, in denen ein Souvenir aus Israel, das seit 10 Jahren in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Wien ausgestellt ist, sowie die oben erwähnten künstlerischen Auseinandersetzungen mit Erinnerungskultur als antisemitisch diffamiert wurden.

Eine Ausstellung soll und muss diskutiert werden. Daher wurde begleitend zur Ausstellung ein Debate Club ins Leben gerufen, in dem alle zwei Wochen Themen rund um die Ausstellung diskutiert werden. Dass das Museumsteam weiterhin den Dialog sucht, ist selbstverständlich, ebenso wie auf die Betroffenheit einiger Besucher:innen reagiert wird.

Ob das Wiener Publikum für so eine Ausstellung bereit sei, wurde von mehreren Medien gefragt. David Myers, Professor für jüdische Geschichte an der UCLA Los Angeles, erinnerte kürzlich in seiner Besprechung der Ausstellung daran, dass es noch ein anderes Österreich gibt, ein Österreich, das an solchen Diskussionen wächst. Daran wollen wir glauben.