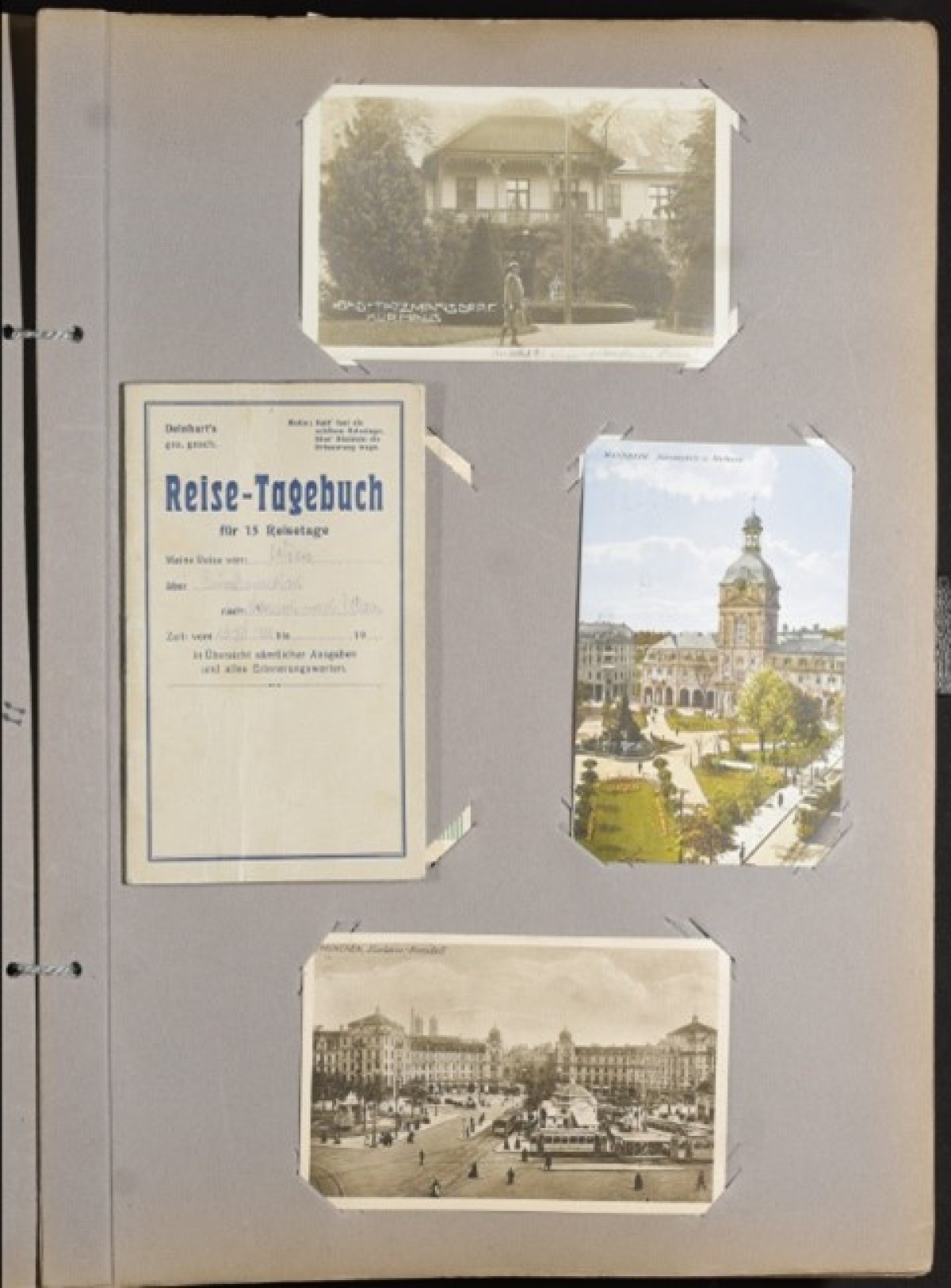

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Die Familie Mezei aus Wien liebte es zu reisen. Ihre Reisen dokumentierten sie in einem Album mit dem Titel „Gemeinsam Erlebtes, gemeinsam Erschautes“, in das sie Postkarten und Fotografien der Sehenswürdigkeiten einklebten, die sie besucht, sowie der Hotels, in denen sie übernachtet hatten.

30. Juni 2025

Schaufenster

Wiener Grüße aus Balkonien!

von Ekaterina Bebikh & Caitlin Gura

© Jüdisches Museum Wien

Fotoalbum der Familie Mezei (1923-1938)

© Jüdisches Museum Wien

Zwischen den Reisebildern platziert finden sich interessanterweise auch Fotos des Balkons der Familie Mezei in ihrer Wohnung im Karl-Marx-Hof, einem Gemeindebau im 19. Wiener Bezirk, Döbling. Diese Fotos zeigen die Mezeis in "Balkonien" – ein umgangssprachlicher Begriff für den Urlaub zu Hause, den Sommer auf dem eigenen Balkon zu verbringen. In den 1920er-Jahren waren Balkone ein Luxus. Die sozialen Wohnbauprojekte des Roten Wien (ein Begriff für die sozialdemokratisch geführte Stadtregierung) machten diesen Luxus für alle zugänglich.

Im Portrait: Die Familie Mezei

Die Geschichte der Familie Mezei beginnt am 29. Juli 1923 mit der Hochzeit von Moritz (Maurus) Mezei und Margarete Neufeld im Wiener Stadttempel1– der einzigen Synagoge der Stadt, die die NS-Zeit überstanden hat.

© Jüdisches Museum Wien

Hochzeitsfoto von Moritz und Margarete Mezei, 29. Juli 1923

Moritz Mezei wurde 1886 in Steinbrunn geboren, das damals zu Ungarn gehörte (heute Burgenland, Österreich). Er arbeitete als Journalist, Schriftsteller und Übersetzer aus dem Ungarischen. Als engagiertes Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei schrieb er für deren Zeitungen und blieb auch nach dem Verbot der Partei im Jahr 1934 politisch aktiv im Untergrund bis 1938. Margarete Mezei (geb. Neufeld, 1899 in Wien) leitete vor ihrer Heirat die Versandabteilung eines Wiener Chemieunternehmens. In den 1920er- und 1930er-Jahren war sie ebenfalls als Journalistin und Übersetzerin tätig, teils gemeinsam mit ihrem Ehemann2. Das Paar bekam Zwillinge: Ilse und Kurt, geboren am 13. Mai 1924.

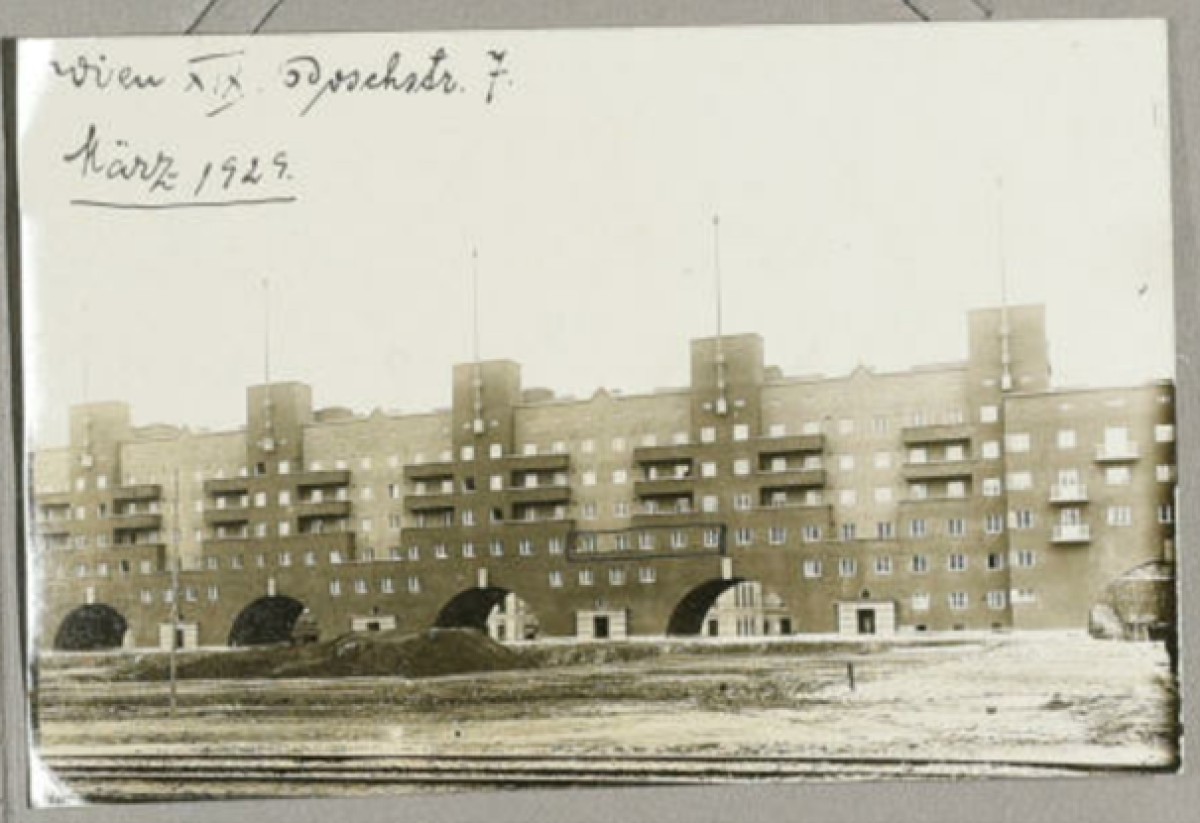

Der Karl-Marx-Hof

Im Jahr 1929 zog die Familie in den Karl-Marx-Hof – einen der bekanntesten Gemeindebauten des Roten Wien. Errichtet zwischen 1927 und 1930 im bürgerlichen 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling, wurde er von Karl Ehn entworfen, einem Schüler Otto Wagners. Der Bau war Teil eines visionären kommunalen Wohnbauprogramms der sozialdemokratischen Stadtregierung, das auf die schwere Wohnungsnot in Wien reagierte, die vor allem nach dem Ersten Weltkrieg stark verschärfte – eine Zeit, in der viele Menschen unter extrem beengten und unhygienischen Bedingungen ohne Zugang zu grundlegenden Einrichtungen lebten.3

© Jüdisches Museum Wien

Ilse und Kurt im Alter von 4 Jahren, Juni 1928

© Jüdisches Museum Wien

Der Karl-Marx-Hof fotografiert vom Innenhof Richtung Boschstraße, März 1929. Auf dem Bild sieht man umkreiste Fenster. Sie markieren die Familienwohnung der Mezeis.

Mit einer Länge von 1.100 Metern ist der Karl-Marx-Hof bis heute das längste zusammenhängende Wohngebäude der Welt. Von seinen 156.000 m² wurden nur 18,5 % für Wohnungen genutzt.4 Der Großteil war für Höfe, Gärten und Spielplätze vorgesehen. Ursprünglich beherbergte der Bau 1.382 Wohnungen mit einer Größe von jeweils 30 bis 60 m², konzipiert für rund 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Doch der Karl-Marx-Hof war mehr als nur Wohnraum: Er verkörperte die sozialdemokratische Vision eines "umfassenden Lebensraums". Zum Angebot gehörten Waschküchen, öffentliche Bäder, Kindergärten, eine Bibliothek, medizinische Ambulanzen, eine Apotheke, Geschäfte und Gemeinschaftsräume.5 Jede Wohnung verfügte über eine eigene Toilette und fließendes Kaltwasser – Damals galt das als echter Luxus, vor allem, weil Menschen in günstigen Mietshäusern bis dahin meist Gemeinschaftseinrichtungen nutzen mussten.6 Balkone, einst ein Privileg der Oberschicht, wurden als Symbol für Würde und Gleichheit in jede Wohnung integriert.7

© Jüdisches Museum Wien

Ilse Mezei am Balkon, c. 1935

Der Karl-Marx-Hof als politisches Angriffsziel

Im Februar 1934, während des viertägigen Österreichischen Bürgerkriegs, wurde der Karl-Marx-Hof zum Zentrum des Widerstands gegen den aufkommenden Faschismus. Bewaffnete Sozialdemokraten verschanzten sich im Gebäude und machten es zu einer Festung. Das Bundesheer, die Polizei und die rechtsgerichtete Heimwehr reagierten mit dem Einsatz von leichter Artillerie – trotz der Anwesenheit unbewaffneter Bewohner:innen. Die Aufständischen mussten schließlich kapitulieren. Im Juli 1935 wurde der Hof in „Heiligenstädter Hof“ umbenannt. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt das Gebäude seinen ursprünglichen Namen zurück.

Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1938 gerieten Jüdische Bewohner:innen sowie bekannte Sozialdemokrat:innen, darunter auch die Familie Mezei, im Karl-Marx-Hof besonders ins Visier. Ab diesem Jahr wurden sogenannte „nicht-arische“ Mieter:innen aus dem kommunalen Wohnbau vertrieben. Die Mezeis zählten zu den 66 betroffenen Einwohner:innen.

Moritz Mezei wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Die Zwillinge Ilse und Kurt starben 1945, kurz vor der Befreiung Wiens durch die Rote Armee. Margarete war die einzige Überlebende der Familie.8 Nach ihrem Tod im Jahr 1993 wurde das Familienarchiv der Mezeis Teil der Sammlung des Jüdischen Museums Wien.

© BY.NC-ND 4.0

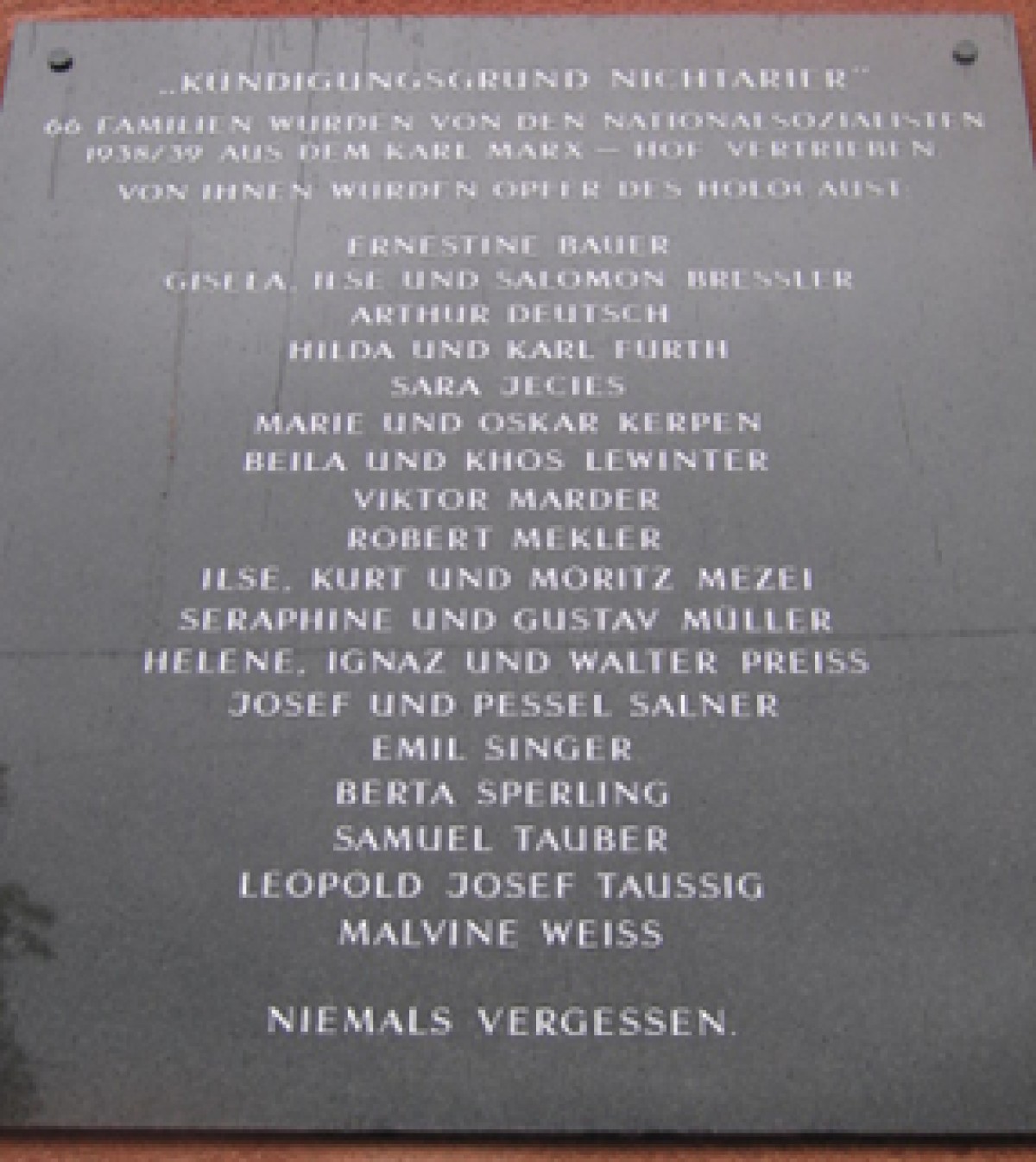

Am 27. November 2003 wurde von der Stadt Wien gemeinsam mit dem Kulturverein österreichischer Roma eine Gedenktafel enthüllt, die an die vertriebenen Bewohner:innen des Karl-Marx-Hofs erinnert, die den rassistischen Gesetzen des NS-Regimes zum Opfer fielen. Die aufgelisteten Namen gedenken der ehemaligen Bewohner, die im Holocaust ermordet wurden

Auch wenn die Geschichte des Karl-Marx-Hofs von politischer und rassistischer Verfolgung überschattet ist, bleibt er ein weltweites Symbol für soziale Innovation. Die Gestaltung jeder Wohnung mit direktem Zugang zu Licht und frischer Luft verbesserte die Lebensqualität für Menschen aller sozialen Schichten. Heute gehören Balkone zur Standardausstattung moderner Wohnbauten. Innerhalb des Stadtbildes verwandeln Bewohnerinnen und Bewohner ihre Balkone in kleine grüne Oasen – mit Blumen, Bäumchen, Rankpflanzen und Hochbeeten. Ein Beweis dafür, dass man nicht weit reisen muss, um Erholung und Entspannung zu finden. Willkommen in Balkonien!

Klicken Sie hier, um Ihr ermäßigte Museumsticket online zu kaufen! Oder zeigen Sie dieses Bild an der Kasse vor, um ermäßigten Eintritt ins Museum zu erhalten.

1 Bernhard Ozlsberger, “Mezei – Geschichte(N) Aus Steinbrunn,” Geschichte(N) Aus Steinbrunn, July 18, 2017, https://steinbrunngeschichte.com/tag/mezei/.

2 Dieter J. Hecht, “Jüdische Jugendliche Während Der Shoah in Wien Der Freundeskreis Von Ilse Und Kurt Mezei,” in Oldenbourg Wissenschaftsverlag eBooks, 2013, 99–116, https://doi.org/10.1524/9783486735673.99.

3 Wien Geschichte Wiki, „Wohnbaupolitik des "Roten Wien‘“, Wohnbaupolitik des "Roten Wien" – Wien Geschichte Wiki (26.6.2025)

4 Wikipedia contributors, “Karl-Marx-Hof,” Wikipedia, June 7, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Marx-Hof.

5 Wien Geschichte Wiki, „Wohnbaupolitik des "Roten Wien‘“, Wohnbaupolitik des "Roten Wien" – Wien Geschichte Wiki (26.6.2025)

6 Stadt Wien/Wiener Wohnen, „Geschichte des Wiener Gemeindebaus“, Geschichte des Wiener Gemeindebaus - Wiener Wohnen - Gemeindewohnungen (26.6.2025)

7 Brenda Fowler, “History and a Name in a Vienna Project,” The New York Times, July 11, 1991, https://www.nytimes.com/1991/07/11/garden/history-and-a-name-in-a-vienna-project.html.

8 Hecht, „Jüdische Jugendliche Während Der Shoah in Wien Der Freundeskreis Von Ilse Und Kurt Mezei.“