Sehr geehrte Damen und Herren,

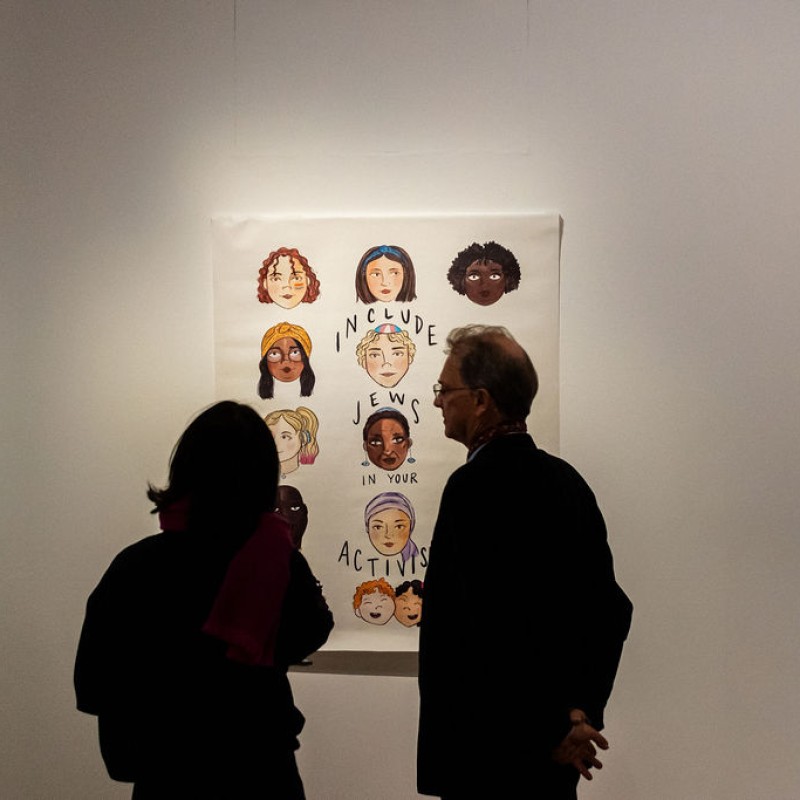

Wir eröffnen heute eine Ausstellung, die sich mit nichts Geringerem beschäftigt als mit der Ordnung der Welt. Oder genauer gesagt: mit den Zuschreibungen, den Vorurteilen und der Gewalt, die in dieser Ordnung steckt. Denn wer über Hautfarben spricht, spricht nicht über Pigmente. Wer über Rassen spricht, spricht nicht über Biologie. Und wer über Jüdinnen und Juden im Kontext von Hautfarben redet, spricht immer auch über das Unbehagen, das entsteht, wenn ein System von Einteilungen an seine Grenzen stößt. Doch davon später.

23. Oktober 2025

Aktuelles

Eröffnungsrede zu "Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile"

von Hannes Sulzenbacher

© Ouriel Morgensztern

Seit Jahrhunderten sortiert der Westen die Welt.

In hell und dunkel. In zivilisiert und primitiv. In überlegen und minderwertig. Er erfand dafür verschiedene Merkmale: das Geschlecht, die Hautfarbe, die Herkunft, die Religion und andere mehr. All diese Eigenschaften wurden zu Codes, die Menschen zuordnen, hierarchisieren und disziplinieren. In der Ausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden“ geht es um die Hautfarbe als Basis dieses Regimes – aber es geht nicht einfach nur um Hautfarbe, es geht um die Hautfarbe von Jüdinnen und Juden.

Diese Ausstellung fragt nicht: Welche Hautfarbe haben Jüdinnen und Juden? Hier wäre die Antwort einfach: Es gibt sie in allen Farben. Da könnte man eine ganz kleine Ausstellung machen, das Lernen aus dieser Ausstellung wäre wohl denkbar bescheiden.

Sie fragt: An welche Hautfarbe denken Menschen – also wir alle –, wenn wir an Jüdinnen und Juden denken? Und jetzt haben Sie sich sicher getestet und bemerkt: auch Sie sehen gleich eine Hautfarbe vor sich. Und damit sind wir beim Untertitel der Ausstellung, bei den Vorurteilen, die mit einer Hautfarbe einhergehen. Und dass manchmal die Vorurteile überhandnehmen und dass sie die Wahrnehmung so verzerren, dass selbst die Hautfarbe ganz anders gesehen wird, als sie eigentlich ist oder als sie der Mensch darunter beschreiben würde. Die Geschichte der Hautfarbe ist daher keine Geschichte des Körpers, sondern eine Geschichte des Blicks. Und dieser Blick, diese Wahrnehmung, ordnet noch immer die Welt.

© Ouriel Morgensztern

Ein gutes Beispiel dafür ist die Critical Race Theory und die Diskurse, die an sie anschließen.

Denn obwohl Jüdinnen und Juden als ethnische und religiöse Minderheit historisch verfolgt wurden und in der Gegenwart judenfeindliche Erfahrungen machen müssen, gelten sie in postkolonialen Diskursen meist als „Weiß“. Diese Zuschreibung impliziert, sie seien keine Opfer rassistischen Denkens, sie seien stark assimiliert und Teil des „White Privilege“, also Mitträger:innen systemischer Unterdrückung. Dabei geht es eigentlich nicht um Hautfarbe, sondern um ihre Einordnung in ein Machtgefüge: die Position am oberen Ende wird als „Weiß“ bezeichnet, weil die meisten da oben als Weiße wahrgenommen werden. Auch die Darstellung Israels als „weiße Kolonialmacht“ knüpft daran an und dient teils zur zynischen Rechtfertigung des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023. Solche Aussagen machen jüdische Erfahrungen mit Diskriminierung unsichtbar und nähren antisemitische Vorstellungen von jüdischer Macht und Einfluss. Sie sind also nicht nur falsch – denn zwei Drittel der israelischen Bevölkerung ist nicht-weiß bzw. of color –, sie sind auch gefährlich: Denn was geschieht, wenn Menschen, die als nicht-weiß verfolgt wurden, plötzlich als weiß erklärt werden? Wenn Nachkommen von Verfolgten heute zu Profiteur:innen weißer Privilegien erklärt werden? Es bedeutet, dass jüdische Erfahrung ausgelöscht wird.

Denn obwohl Jüdinnen und Juden als ethnische und religiöse Minderheit historisch verfolgt wurden und in der Gegenwart judenfeindliche Erfahrungen machen müssen, gelten sie in postkolonialen Diskursen meist als „Weiß“. Diese Zuschreibung impliziert, sie seien keine Opfer rassistischen Denkens, sie seien stark assimiliert und Teil des „White Privilege“, also Mitträger:innen systemischer Unterdrückung. Dabei geht es eigentlich nicht um Hautfarbe, sondern um ihre Einordnung in ein Machtgefüge: die Position am oberen Ende wird als „Weiß“ bezeichnet, weil die meisten da oben als Weiße wahrgenommen werden. Auch die Darstellung Israels als „weiße Kolonialmacht“ knüpft daran an und dient teils zur zynischen Rechtfertigung des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023. Solche Aussagen machen jüdische Erfahrungen mit Diskriminierung unsichtbar und nähren antisemitische Vorstellungen von jüdischer Macht und Einfluss. Sie sind also nicht nur falsch – denn zwei Drittel der israelischen Bevölkerung ist nicht-weiß bzw. of color –, sie sind auch gefährlich: Denn was geschieht, wenn Menschen, die als nicht-weiß verfolgt wurden, plötzlich als weiß erklärt werden? Wenn Nachkommen von Verfolgten heute zu Profiteur:innen weißer Privilegien erklärt werden? Es bedeutet, dass jüdische Erfahrung ausgelöscht wird.

© Ouriel Morgensztern

Und diese jüdische Erfahrung, die historische Ausgrenzung, die letztlich in der nationalsozialistischen Massenvernichtung ihren entsetzlichen Höhepunkt fand, fußte ebenso auf rassistischem Denken, das im Falle von Jüdinnen und Juden Hautfarbe durchaus miteinschloss. Und dies war keine Erfindung der Nazis, denn schon früh galt das Judentum als Störung der rassischen Grammatik. Zu weiß für die Kolonisierten, zu orientalisch für die Europäer:innen. Zu integriert, um Opfer zu sein; zu anders, um dazuzugehören. Die Konstruktion des „jüdischen Körpers" war immer auch eine Projektion: mal schwarz, mal, weiß, mal orientalisch, mal rot, mal blass, mal fremd, mal gefährlich. Die Farbe wechselte, die Funktion blieb: Ausgrenzung.

Aber auch innerhalb jüdischer Gemeinschaften ist die Frage nach Hautfarbe nicht unschuldig. Denn wie reden denn viele aschkenasische Juden über die vermeintlich dunkleren Sfarden? Was bedeutet es, wenn äthiopische Jüdinnen und Juden in Israel diskriminiert werden? Wenn dort misrachische, sfardische oder Jews of Color gegen „Aschkenormativität", also eine diskursive Vorherrschaft der Aschkenasen kämpfen müssen? Wer bestimmt über ihre Hautfarbe und die damit verbundenen Folgen?

© Ouriel Morgensztern

Der Aufbau der Ausstellung folgt der sogenannten „Color Line": wir fragen uns, was macht Jüdinnen und Juden denn weiß oder nicht-weiß oder schwarz? Und sie werden sehen, es sind Fremd- und Selbstwahrnehmungen, die ideologisch oft weit entfernt stehen, aber die dennoch eines eint: nämlich der Satz am Anfang meiner Ausführungen: Wer über Hautfarben spricht, spricht nicht über Pigmente. In jedem Fall wird die Hautfarbe zum positiven oder zum negativen Bedeutungsträger für die Person, in keinem Fall ist die Person einfach nur ein Mensch.

Wenn aber Jüdinnen und Juden nicht nur in allen Hautfarben existieren, sondern ihnen auch alle Hautfarben zugeschrieben werden - mit den jeweiligen Konsequenzen -, dann fordert das das rassistische Denken heraus. Denn die Ordnung der Menschen nach Hautfarben stellt eine Ordnung der Welt dar, und auch die Verortung des „Jüdischen" in dieser Welt ist ein Bestandteil ihrer Ordnung.

Wenn aber Jüdinnen und Juden nicht nur in allen Hautfarben existieren, sondern ihnen auch alle Hautfarben zugeschrieben werden - mit den jeweiligen Konsequenzen -, dann fordert das das rassistische Denken heraus. Denn die Ordnung der Menschen nach Hautfarben stellt eine Ordnung der Welt dar, und auch die Verortung des „Jüdischen" in dieser Welt ist ein Bestandteil ihrer Ordnung.

Vielleicht ist das die radikalste Botschaft dieser Schau: Jüdischsein bedeutet, die Ordnung zu stören. Oder, wie es der britische Autor und Comedian David Baddiel treffend formuliert:

„Jews are a glitch in the Matrix.", Juden sind eine Störung der Ordnung. Diese Ausstellung behandelt genau diese Störung - davon, dass Jüdinnen und Juden die Logik rassistischer Ordnungssysteme nicht bestätigen, sondern sprengen.

„Jews are a glitch in the Matrix.", Juden sind eine Störung der Ordnung. Diese Ausstellung behandelt genau diese Störung - davon, dass Jüdinnen und Juden die Logik rassistischer Ordnungssysteme nicht bestätigen, sondern sprengen.

© Ouriel Morgensztern

© Ouriel Morgensztern

Diese Ausstellung fordert uns alle heraus - zum Denken, zum Zweifeln, zum Umlernen.

Sie lädt ein, die eigenen Sehgewohnheiten zu prüfen, die eigenen Vorurteile zu entlarven, die eigenen Positionen zu reflektieren.

Denn solange wir glauben, Hautfarben sehen zu können, ohne Macht und ohne Vorurteile zu sehen, sind wir Teil des Problems.

Sie lädt ein, die eigenen Sehgewohnheiten zu prüfen, die eigenen Vorurteile zu entlarven, die eigenen Positionen zu reflektieren.

Denn solange wir glauben, Hautfarben sehen zu können, ohne Macht und ohne Vorurteile zu sehen, sind wir Teil des Problems.