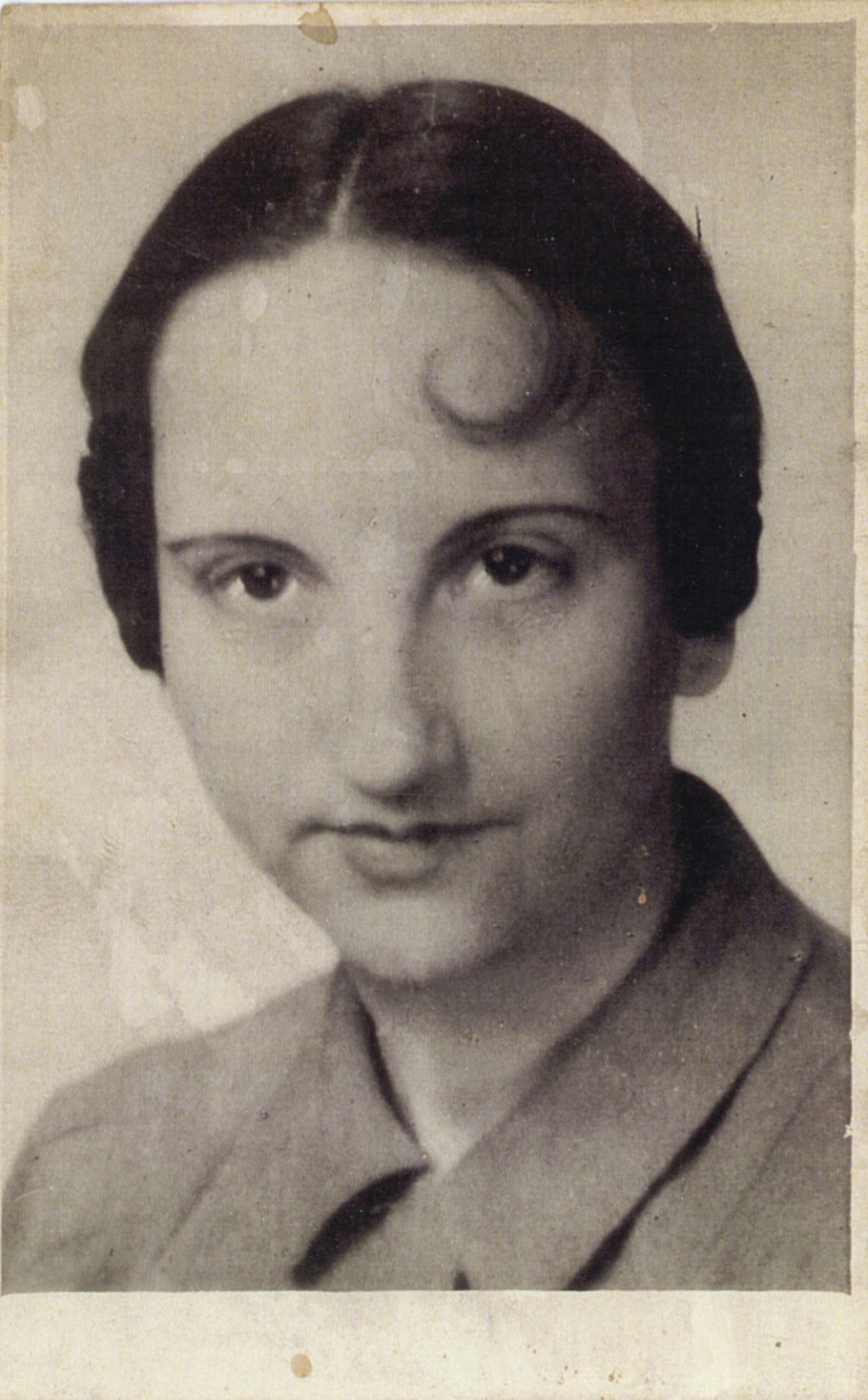

Brigitte (Britta) Reinhilde Lamberg wurde am 13. Juni 1927 als einzige Tochter des Rechtsanwalts Dr. Ernst Moritz Lamberg (geb. 19. April 1888, Frýdek-Místek) und seiner Gattin Louise (geb. Schapira, 14. Juli 1901, Hamburg) in Wien geboren.

05. Mai 2025

Schaufenster

Schaufenster: Tag der Befreiung Mauthausen

von Daniela Pscheiden

Britta Lamberg, Wien ca. 1942

Louise Lamberg, Wien 1939

Ernst Lamberg, Wien 1939

Ihre ersten acht Lebensjahre wohnte sie mit ihrer Familie am Türkenschanzplatz 7 im 18. Wiener Gemeindebezirk. Als ihre frühesten Erinnerungen nennt sie den Türkenschanzpark mit seinen Spielplätzen, Schwänen und den beeindruckenden Trauerweiden. Sowohl ihre Mutter als auch das Kinderfräulein waren viel mit ihr unterwegs und sie beschreibt ihre Kindheit als äußerst glücklich.

Während ihr Vater als Rechtsanwalt arbeitete, engagierte sich die Mutter in jüdischen Wohltätigkeitsvereinen. Beim Besuch der ersten Volksschulklasse erinnert sich Britta Lamberg besonders gut an die morgendlichen „Vater unser“ Gebete und das nachfolgende Kreuz schlagen.1 Erst als sie von einer Lehrerin gebeten wurde dies zu unterlassen, wurde ihr ihr Jüdischsein erstmals bewusst. 1935 übersiedelten die Lambergs in eine Wohnung in der Eßlinggasse 18 im 1. Wiener Gemeindebezirk.2

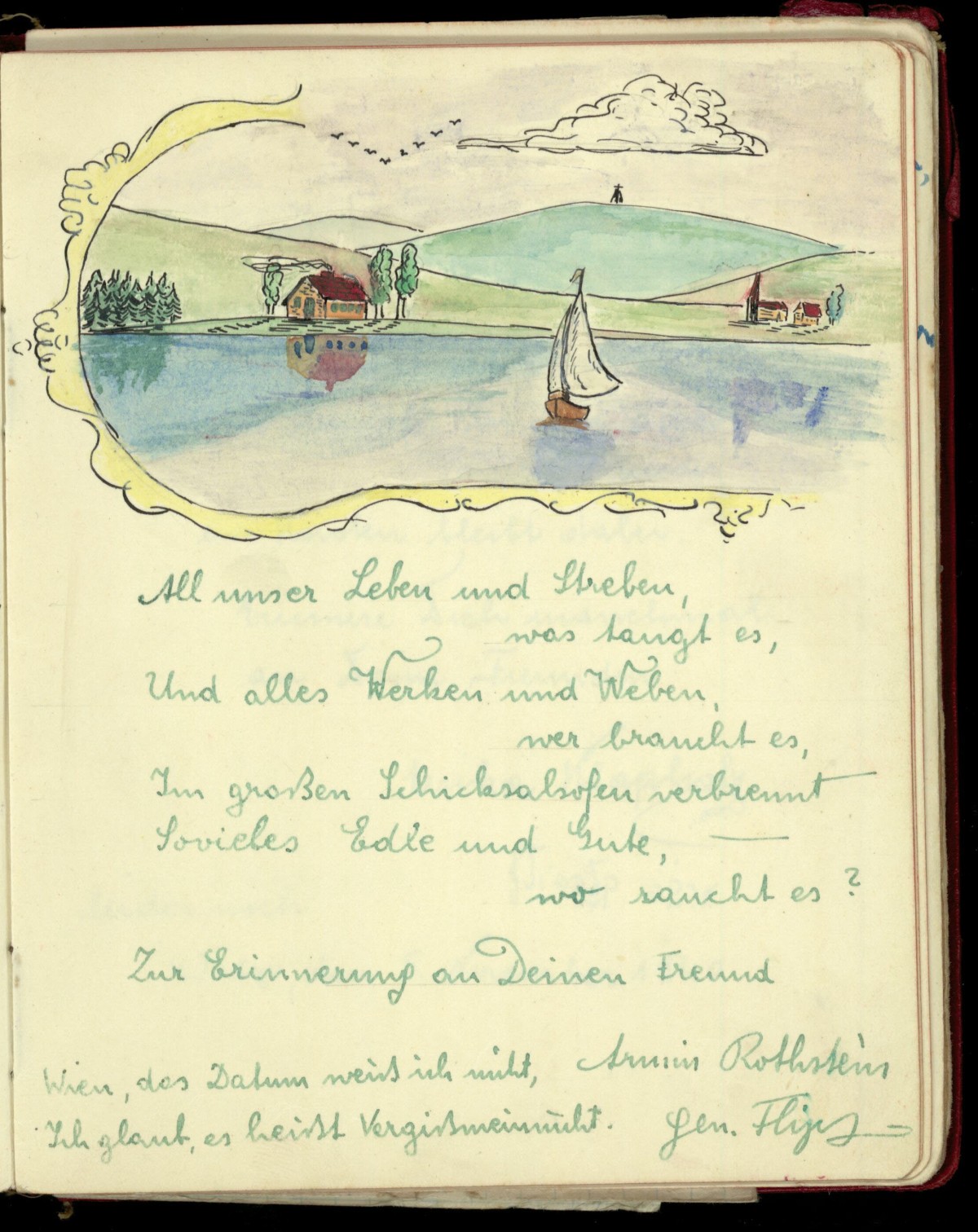

Familie Lamberg auf einem Boot vor der Franzensburg in Laxenburg

In der neuen Volksschule am Concordiaplatz war sie nun nicht mehr das einzige jüdische Kind. Sie nahm Religionsunterreicht, besuchte den Jugendgottesdienst im Tempel Seitenstettengasse und setzte zuhause durch, dass statt dem Aufstellen eines Weihnachtsbaumes nun Chanukka gefeiert wurde. Ihr Elternhaus war zwar nicht religiös, zu den hohen Feiertagen besuchten sie jedoch immer den Tempel. Im Schuljahr 1937/38 wechselte sie auf das Gymnasium Rahlgasse, wo sie nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 erstmals Antisemitismus erfuhr. Kinder die zuvor ihre Freunde gewesen waren, blockierten nun den Eingang zum Klassenzimmer oder warfen ihren jüdischen Mitschüler:innen auf der Straße Steine hinterher. Nach Abschluss des ersten Jahres musste sie auf das Zwi Perez Chajes-Gymnasium wechseln. Einer ihrer Mitschüler war Armin Rothstein, genannt Flips, der nach dem Krieg als Clown Habakuk in ganz Österreich bekannt wurde.

Eintrag von Armin Rothstein in Britta Lambergs Poesiealbum, ca. 1940

Armin Rothstein auf einer Karte mit Widmung an Britta Lamberg 1945 als Zauberkünstler

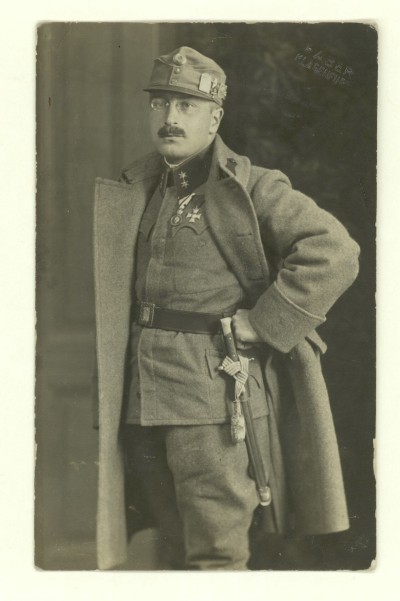

Ernst Lamberg als Soldat im 1. Weltkrieg

Britta Lambergs Vater war lange optimistisch. Er hatte im ersten Weltkrieg gekämpft, war hochdekoriert und fühlte sich ganz als Österreicher.3 Ab 1939 versuchte jedoch auch er mit seiner Familie nach England, Australien oder die USA auszuwandern. Leider scheiterten alle Bemühungen4 Das Tragen des Judensterns beschrieb Britta Lamberg als "eigenartig". Die Zugangsbeschränkungen zu Parks oder Kinos hintergingen sie und ihre Freund:innen öfters dadurch, dass sie den Judenstern mit einer Tasche oder einem Schal abdeckten. Britta war aktiver Teil einer zionistischen Jugendgruppe und arbeitete, als auch der Schulbesuch untersagt worden war, im sogenannten Grabeland. Als einer der wenigen noch für Jüdinnen und Juden zugänglichen öffentlichen Orte war die Jüdische Abteilung des Wiener Zentralfriedhofs. Dort zogen sie auf den freien Flächen Gemüse, das anschießend an das jüdische Rothschildspital geliefert wurde. Neben der harten Arbeit war es aber auch die Gemeinschaft von Gleichaltrigen die sie aufmunterte.

Viele zionistische Treffen hielt Britta Lamberg in der Wohnung ihrer Eltern ab. Dabei sangen sie hebräische Lieder, träumten davon Eretz Israel mitaufzubauen und stimmten als Abschluss des Treffens immer die Hatvika an.

Zunehmend bemerkte sie, dass Freunde und Verwandte immer weniger wurden, Emigration, Transporte oder auch zahlreiche Selbstmorde verringerten zusehends die jüdische Gemeinde.5 Im September 1942 wurden auch die Familie Lamberg aufgefordert in ein Sammellager im 2. Wiener Gemeindebezirk zu kommen, von wo sie kurze Zeit später, am 9. Oktober 1942 von Wien in das KZ Theresienstadt deportiert wurden.6 Als der überfüllte Personenzug aus Wien hinausfuhr, brach die Realität über Britta herein. Sie fühlte sich in diesem Moment entwurzelt, von ihrer Heimat Wien abgelehnt und ihrer Identität als Österreicherin beraubt.7

Lucie Fried, Heinz Berger und Britta Lamberg (1. von rechts) beim Grabeland

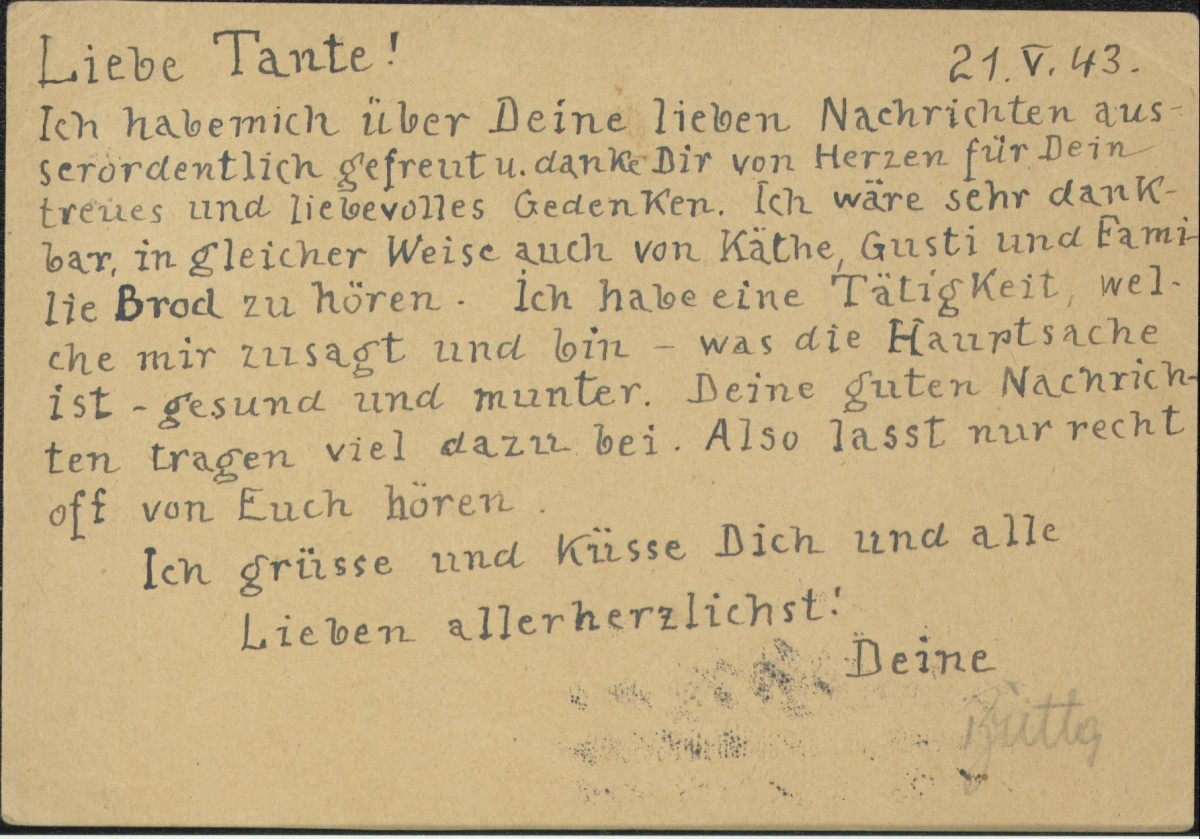

In Theresienstadt angekommen, konnte Britta wählen, ob sie bei ihrer Mutter untergebracht werden wollte, oder gemeinsam mit den anderen Jugendlichen. Sie entschied sich für ihre Kamerad:innen, hatte aber stets ein schlechtes Gewissen der Mutter gegenüber.8 Aufgrund der getrennten Unterbringung blieben sie mit dem Vater über Korrespondenzkarten in Verbindung. Auch mit der Schwester Louises, Grete Zeller, die noch in Wien war, tauschten sie sich per Post aus. In den Karten an ihre Tante in Wien verwendete Britta auch Codes; so bedeuteten Grüße an Familie Brod, dass man in Theresienstadt dringend Brot benötigte.

Karte vom 21. Mai 1943 von Britta Lamberg an Grete Zeller

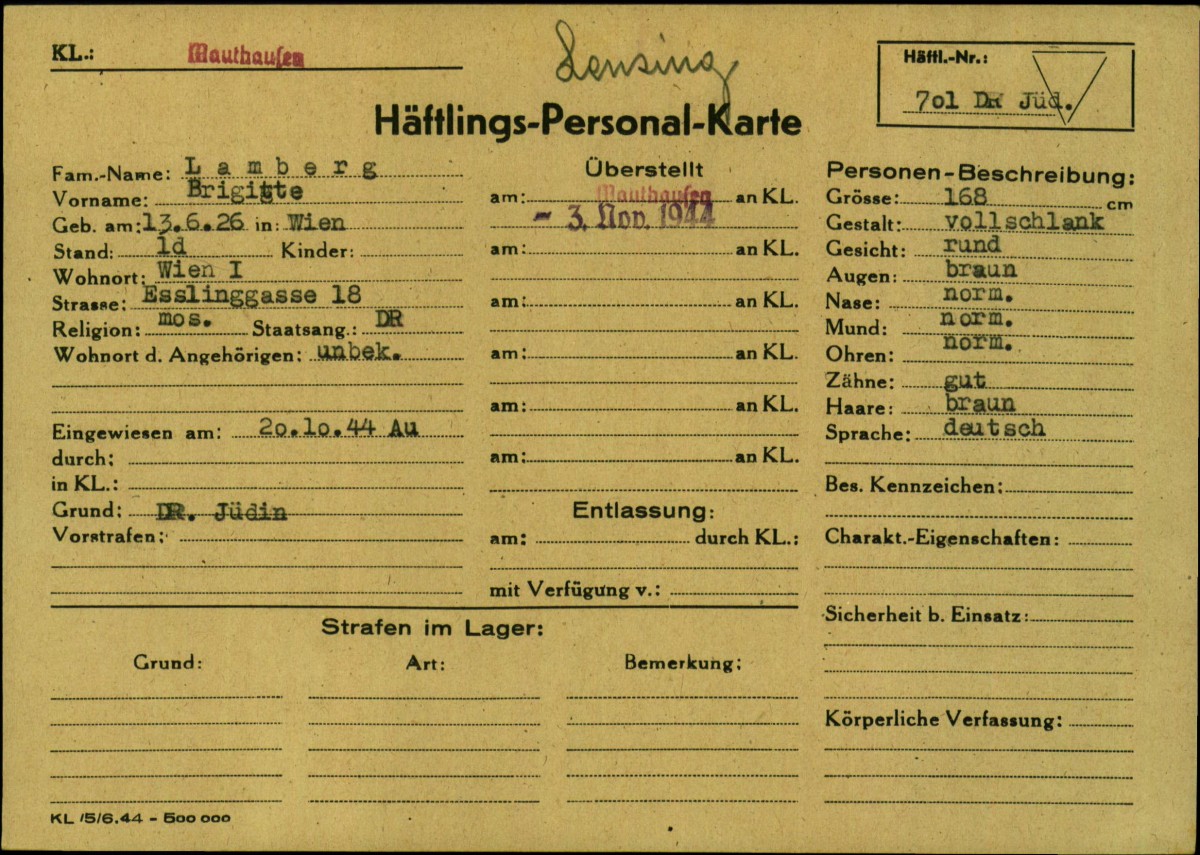

Zwei Jahre später, am 16. Oktober 1944 wurden zuerst Ernst und Louise Lamberg, und dann am 19. Oktober auch Britta Lamberg in das KZ Auschwitz-Birkenau verbracht. Es war die letzte Phase von Deportationen aus Theresienstadt in Vernichtungslager. Von den zwischen 28. September und 28. Oktober 1944 deportierten 18.402 Personen überlebten nur 1574.9 Ernst und Louise Lamberg wurden vermutlich gleich nach ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau in der Gaskammer ermordet. Als Britta nach der Selektion an der Rampe zu ihrer Unterkunft geführt wurde, fragt sie einen der jüdischen Kapos, die sie begleiteten, nach den Schornsteinen und dem Rauch. Dessen Antwort war: „Das werdet ihr schon früh genug herausfinden.“ Eindringlich schildert sie eine Atmosphäre totaler Bedrohung die sie in Ausschwitz umgab.10 Britta wurde am 3. November 1944 von Auschwitz in das erst wenige Tage zuvor eingerichtete Außenlager des KZ Mauthausen in Lenzing transportiert und dort als Hilfsarbeiterin der fünf Kilometer entfernten Zellwollefabrik zugeteilt. Am gleichen Tag bekam sie ein Armband mit der Häftlingsnummer 701.11

Häftlings Personal-Karte KZ Mauthausen/NL Lenzing von Britta Lamberg, Arolsen Archives

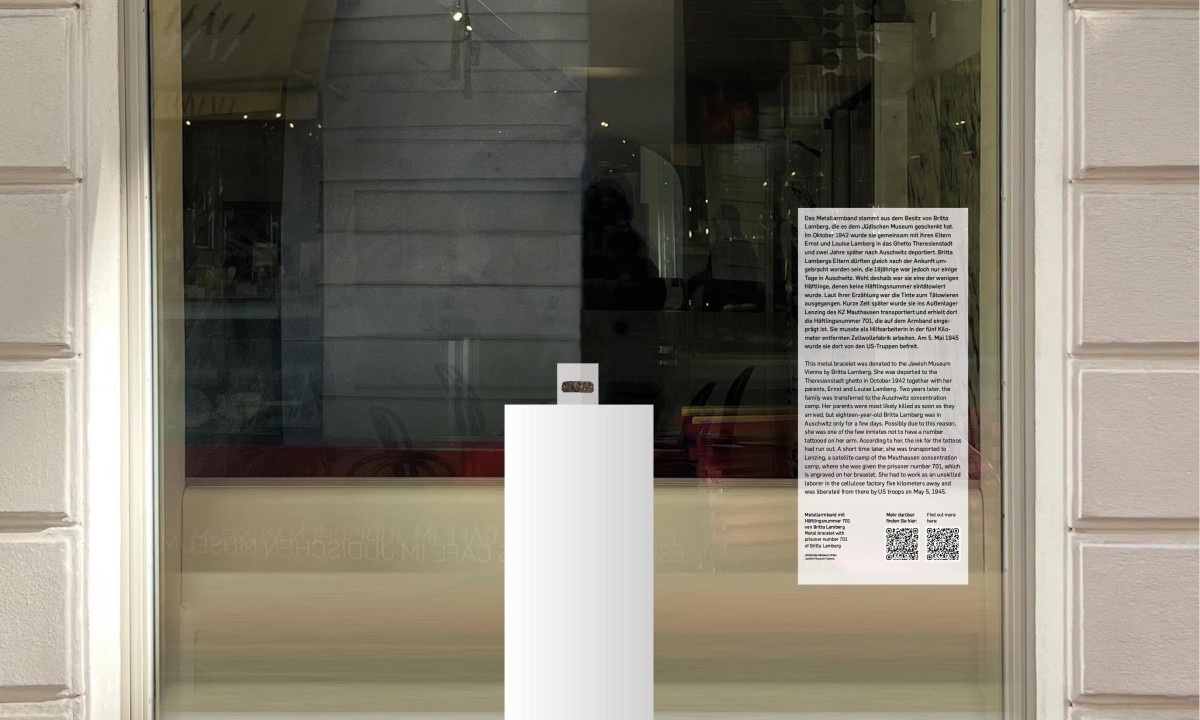

1997 übergab Britta Lamberg dem Jüdischen Museum Wien zahlreiche Dokumente, Fotografien und ihr Häftlingsarmband als Schenkung. Sie erzählte, dass sie damals aufgrund mangelnder Tintenvorräte nicht wie andere in Auschwitz tätowiert worden wäre und stattdessen dieses Armband bekommen hätte.12 Nachforschungen ergaben aber, dass sie das Armband erst in Mauthausen erhielt. Im November 1944 wurden dort Nummern zwischen 460 und 970 an neuankommende Frauen vergeben. Die Tätowierung der Häftlinge in Auschwitz wurde vermutlich wegen Überfüllung schon im Spätsommer 1944 nicht mehr lückenlos durchgeführt. Es wurden nur noch Häftlinge tätowiert, die für den Verbleib im Lager eingeteilt wurden und nicht mehr alle, die wie Britta zum Weitertransport vorgesehen waren.13

© JWM

Metallarmband mit Häftlingsnummer 701 von Britta Lamberg

Nach der Befreiung des Lagers Lenzing am 5. Mai 1945 kehrte Britta Lamberg zuerst nach Wien zurück. Intuitiv wusste sie schon zu diesem Zeitpunkt, dass sie ihre Eltern nie wieder sehen würde. Lange träumte sie jedoch wider besseren Wissens davon, dass der Vater vielleicht in Russland sei und die Mutter woanders auf sie warten würde. Die Heimkehr nach Wien war äußerst schmerzlich für sie. Sie besuchte ihre alte Wohnung, wo nun jemand Fremder am Schreibtisch ihres Vaters saß. Der Gedanke in Wien zu leben war für sie unerträglich, weshalb sie bereits nach wenigen Tagen zu Verwandten in die damalige Tschechoslowakei ging. Erst 1983 sollte sie wieder nach Wien auf Besuch kommen.14

Britta Lamberg und ihre Mithäftlinge im Nebenlager Lenzing nach der Befreiung im Mai 1945

Da die wenigen Verwandten, die überlebt hatten, in Großbritannien waren, emigrierte sie 1947 ebenfalls dorthin. Sie schloss eine Ausbildung als Krankenpflegerin ab und arbeitete unter anderem in der Geburtshilfe. Einige Jahre verbrachte sie beruflich in verschiedenen Teilen Afrikas und lebte auch einige Zeit in Neuseeland. Später kehrte sie nach England zurück und absolvierte in ihrer Pension noch ein die Studien der Geschichte und Literatur. Britta Lamberg schloss sich einer Reformsynagoge an und wurde ein aktives Mitglied der liberalen Gemeinde. Am 22. April 2020 starb sie in London.15

[1] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[2] Ernst Lamberg, Louise Lamberg, Opfersuche online unter: www.doew.at (4.3.2025).

[3] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, JMW, Inventarnummer 25349.

[4] Brief Britta Lamberg an Reinmar Fürst vom 8.9.1939, Brief Britta Lamberg an Reinmar Fürst undatiert (vor Juni 1940), Jüdisches Museum Wien, STU/II/104 Inventarnummer 5706.

[5] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[6] Transportliste vom 9.10.1942, online unter: www.doew.at (4.3.2025).

[7] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[8] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[9] Theresienstadt, online unter: www.doew.at (4.3.2025).

[10] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[11] Häftlings-Personal-Karte Brigitte Lamberg, online unter: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130118943 (4.3.2025); KZ Außenlager Lenzing, online unter: https://www.mauthausen-guides.at/aussenlager/kz-aussenlager-lenzing (4.3.2025).

[12] Gespräch mit Britta Lamberg, geführt von Christa Prokisch, 1997, schriftliche Notizen Archiv JMW

[13] Häftlingsnummernverzeichnis, 17 IKRK 80/IST Archive, Arolsen Archives, S. 3, S. 21, online unter: https://eguide.arolsen-archives.org/fileadmin/eguide-website/downloads/H%C3%A4ftlingsnummernverzeichnis_dt.pdf (4.3.2025).

[14] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[15] Nachruf Britta Lamberg, online unter: https://hesped.org/person/britta-lamberg/ (4.3.2025).

[2] Ernst Lamberg, Louise Lamberg, Opfersuche online unter: www.doew.at (4.3.2025).

[3] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, JMW, Inventarnummer 25349.

[4] Brief Britta Lamberg an Reinmar Fürst vom 8.9.1939, Brief Britta Lamberg an Reinmar Fürst undatiert (vor Juni 1940), Jüdisches Museum Wien, STU/II/104 Inventarnummer 5706.

[5] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[6] Transportliste vom 9.10.1942, online unter: www.doew.at (4.3.2025).

[7] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[8] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[9] Theresienstadt, online unter: www.doew.at (4.3.2025).

[10] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[11] Häftlings-Personal-Karte Brigitte Lamberg, online unter: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130118943 (4.3.2025); KZ Außenlager Lenzing, online unter: https://www.mauthausen-guides.at/aussenlager/kz-aussenlager-lenzing (4.3.2025).

[12] Gespräch mit Britta Lamberg, geführt von Christa Prokisch, 1997, schriftliche Notizen Archiv JMW

[13] Häftlingsnummernverzeichnis, 17 IKRK 80/IST Archive, Arolsen Archives, S. 3, S. 21, online unter: https://eguide.arolsen-archives.org/fileadmin/eguide-website/downloads/H%C3%A4ftlingsnummernverzeichnis_dt.pdf (4.3.2025).

[14] Interview Britta Lamberg mit Nathalie Lettner, Wien 1997, Inventarnummer 25349.

[15] Nachruf Britta Lamberg, online unter: https://hesped.org/person/britta-lamberg/ (4.3.2025).