Leser*innen des Museumsblogs wünschten sich einen weiteren Rundgang durch das jüdische Wien mit Schwerpunkt Döbling. Dieser Text nimmt sie daher nun mit in den 19. Bezirk und bietet Ihnen zugleich eine Reise in das Innerste des Museums – sein Inventar und erlaubt Ihnen eine Reise, welche drinnen, im Museum und seiner Sammlung, und gleichzeitig draußen, im 19. Wiener Gemeindebezirk stattfindet.

02. März 2022

Unterwegs in „Unserer Stadt!“ - Döbling

von Hannah Landsmann

Der Suchbegriff „Döbling“ liefert 29 Einträge. Wie es sich für ein funktionierendes Inventarsystem gehört, hat jedes Objekt eine Inventarnummer. Objekt 1 übergab der damalige Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek anlässlich seines ersten Wien-Besuches bei seinem Amtskollegen Helmut Zilk an das neu gegründete Jüdische Museum der Stadt Wien. Das Tora-Schild (hebr. Tas) ist eine Leihgabe aus den Beständen des von Teddy Kollek gegründeten Israel-Museums. Im Moment der Entstehung dieses Textes ist die letzte vergebene Inventarnummer 29005. Das kann sich jederzeit ändern, denn das Inventar vergrößert sich immer wieder durch Schenkungen oder Neuankäufe. Die Objekte, die uns nun nach Döbling begleiten, werden in aufsteigender Reihenfolge präsentiert. Wenn nicht als Schenkung ausgewiesen, gehören die hier präsentierten Objekte zur Dauerleihgabe der Israelitischen Kultusgemeinde, die 1992 ins Museum gelangte. Informationen zu den unterschiedlichen Sammlungsbeständen

© Jüdisches Museum Wien

© Jüdisches Museum Wien

Dieses Textil ist ein Tora-Vorhang (hebr. Parochet), der in der Synagoge vor dem Schrank hängt, in welchem die Tora-Rollen aufbewahrt werden, wenn nicht aus ihnen gelesen wird. Gestiftet von Sara Königswarter wurde er in der Synagoge des israelitischen Blindeninstituts auf der Hohen Warte 32 verwendet, welches ihr Mann Moritz 1860 gegründet hatte. Unterstützt wurde er dabei vom Arzt und Philanthropen Ludwig August Frankl, der unseren Besucher*innen in der Dauerausstellung „Unsere Stadt!“ auch als 1848er-Revolutionär begegnet. Das Blindeninstitut war seit der Gründung und bis zu seiner Schließung 1942 die einzige Institution dieser Art in Europa.

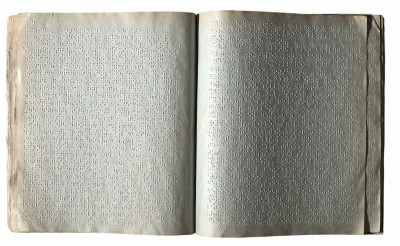

Das vorliegende Buch in Blindenschrift enthält zwei Erzählungen von Karl Emil Franzos. Es war für die Schüler*innen des Blindeninstituts auf der Hohen Warte gedruckt worden. Diese Institution druckte die nötigen Schulbücher selbst, „um blinden Kindern gründliche Geistesbildung und Erziehung zu einem Berufe zu vermitteln“, wie in der Publikation „Unser Fürsorgewerk“ im Jahr 1930 berichtet wurde.

© Jüdisches Museum Wien

© Jüdisches Museum Wien

Die Büste stellt David Gutmann dar, Ritter von Gutmann, der am 2. Dezember 1834 in Leipnik in Mähren geboren wurde und am 14. Mai 1912 in Wien verstarb. Mit seinem Bruder Wilhelm gründete er 1856 die Firma „Gebrüder Gutmann“. David Gutmann war ein bedeutender Philanthrop, der den Großteil seines Lebens der Wohltätigkeit widmete. Im 19. Bezirk ließ er ein Waisenhaus für jüdische Mädchen in der Ruthgasse 21 errichten.

Bei der Metalldose handelt es sich um eine Zedaka-Dose, eine Spendendose mit der hebräischen Aufschrift „Chewra Kadischa“ und der Beschriftung „Döbling". Der Einwurfschlitz oben nimmt Münzen auf, die Rundung Papiergeld. Der hebräische Begriff „Zedaka“ bedeutet „Gerechtigkeit“, gemeint ist, dass es eine religiöse Pflicht ist, sich derer anzunehmen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Diese Auffassung führte in der Zeit vor der Ausbildung des Sozialstaates zur Entstehung zahlreicher wohltätiger Institutionen. Vor allem während und nach dem Ersten Weltkrieg, als die Wiener Bevölkerung rasch anwuchs und die soziale Infrastruktur diesem Tempo nicht Schritt halten konnte, spielte die jüdische Gemeinde bei der Entwicklung sozialer Einrichtungen eine maßgebliche Rolle. Bei der „Chewra Kadischa“ handelt es sich um die „heilige Gemeinschaft“ zur Versorgung der Verstorbenen, die sogenannte Beerdigungsbruderschaft. In jeder jüdischen Gemeinde gibt es eine solche Chewra Kadischa und noch bevor es eine Synagoge gibt, muss die Gemeinde einen Friedhof haben – beten kann man überall, aber für die Toten gibt es einen bestimmten Platz.

© Jüdisches Museum Wien

© wulz.cc

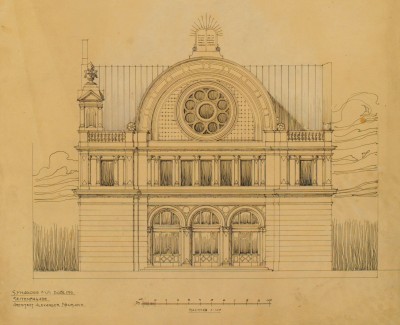

Von der Synagoge in Döbling, welche sich in der Dollinergasse 3 befand, verwahrt das Museum zehn Planskizzen, die in Tusche und Bleistift ausgeführt und koloriert sind. Der Architekt dieses Gotteshauses war Julius Wohlmuth, der gerade seine Ausbildung an der Staatsgewerbeschule abgeschlossen hatte und selbst in Döbling wohnte. Der Tempelverein Döbling hatte zunächst die Gatterburggasse als Synagogenstandort vorgesehen, das Bauprojekt sprengte aber alle finanziellen Grenzen und der Verein stand vor der Auflösung. Auf Initiative von Julius Lederer wurde ein kleineres Gebäude in der Dollinergasse ausgewählt, mit finanzieller Unterstützung der Kultusgemeinde angekauft und im Jugendstil zu einer Synagoge umgestaltet. Neben dem Betsaal mit Frauengalerie waren eine Sprach- und Bibelschule, der 1910 gegründete „Frauenwohltätigkeitsverein f. d. XIX Bezirk“ und der „Bund jüdischer Eltern, Wien XIX“ an dieser Adresse untergebracht. Der erst 57 Jahre alte Julius Wohlmuth starb 1931.

Die 1907 eröffnete Synagoge wurde während des Novemberpogroms 1938 teilweise zerstört, später profanisiert, 1995 abgerissen und durch einen modernen Wohnbau ersetzt. Seit 2018 befindet sich an dieser Adresse und an 24 anderen Stellen in Wien das Lichtzeichen „OT“ zur Erinnerung an zumindest 25 der in Wien im November 1938 oder später zerstörten Synagogen.

Die 1907 eröffnete Synagoge wurde während des Novemberpogroms 1938 teilweise zerstört, später profanisiert, 1995 abgerissen und durch einen modernen Wohnbau ersetzt. Seit 2018 befindet sich an dieser Adresse und an 24 anderen Stellen in Wien das Lichtzeichen „OT“ zur Erinnerung an zumindest 25 der in Wien im November 1938 oder später zerstörten Synagogen.

Zu einem „Kabarett unter Kastanien“ lädt ein Plakat aus dem Jahr 1935, welches 1996 in die Sammlung des Jüdischen Museums Wien gelangte. In diesem Jahr fand die Ausstellung „Stella Kadmon. Die Theatermacherin“ statt. Stella Kadmon hatte 1931 im Souterrain des Wiener Café Prückl mit „Der liebe Augustin“ ihre eigene Kleinkunstbühne gegründet, die ab 1935 während der Sommermonate als Freilufttheater auf der Hohen Warte gastierte. Programm wurde von halb 9 bis halb 11 Uhr abends geboten, die Tickets um günstige 1,90 Schilling konnte man in einem Kartenbüro am Wiener Graben erwerben. Laut Plakat saß man auch bei Regen im Trockenen. Nach dem sogenannten „Anschluss“ wurde das Theater geschlossen. Stella Kadmon emigrierte über Belgrad und Griechenland nach Palästina, wo sie meinte, dass sie lieber Hebräisch lerne, bevor sie einen anderen Beruf als das Theater ergreife. Sie kehrte 1947 nach Wien zurück.

© Jüdisches Museum Wien

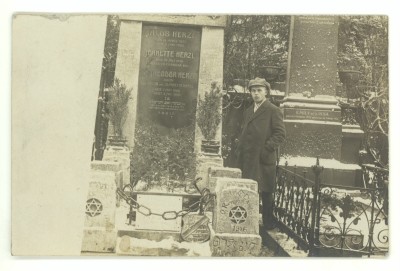

Von einer anonymen Spenderin erhielt das Jüdische Museum Wien drei Fotos, von denen eines die Ansicht der Grabstätte der Familie Theodor Herzls am Döblinger Friedhof zeigt. Hier ruhten Theodor Herzls Eltern Jacob und Jeanette Herzl sowie der 1904 gestorbene Theodor. Sein Wunsch war es, dass, wenn der jüdische Staat Wirklichkeit geworden sei, seine und die sterblichen Überreste seiner Eltern dorthin überführt würden, was im August 1949 geschah. Dies ist auf dem Stein des nunmehr leeren Ehrengrabes zu lesen. Wer der junge Mann auf dem Foto ist, behält das Objekt für sich.

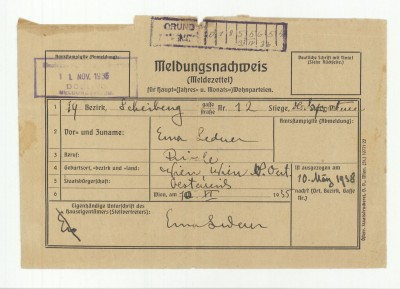

Dieser Meldezettel der Künstlerin Erna Lederer kam 2017 als Schenkung von ihrem Enkel Eytan Lederer aus Haifa in die Sammlung unseres Museums. Eytan Lederer ist der Urenkel des Stifters der Synagoge in der Dollinergasse. Das Dokument bezeugt die Abmeldung Erna Lederers aus ihrem Zuhause in der Scheibengasse 12 in 1190 Wien, wo sie seit dem 10. November 1935 gelebt hatte. Das Datum ihres Auszugs ist angegeben, nicht aber ihre neue Adresse. Die 1884 in Wien geborene Erna genoss ihre erste Ausbildung an der Wiener Kunstschule für Frauen und Mädchen. Am 11. Februar 1909 heiratete sie den Industriellen und Chemiker Gustav Lederer und nach einem Studienaufenthalt in Berlin zog die Familie 1928 in die Villa in der Scheibengasse. Nach ihrer Scheidung 1929 ehelichte Erna 1938 Ernst Schwadron, der Architekt ihrer Villa, mit dem sie 1938 über Frankreich in die USA flüchtete. Ein Großteil ihres Œuvres ging auf der Flucht verloren. Erna Lederer nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an und übersiedelte 1968 nach Haifa, wo sie 1981 starb. Sie war in der Ausstellung „Die bessere Hälfte. Jüdische Künstlerinnen bis 1938“ 2016 im Jüdischen Museum Wien vertreten.

© Jüdisches Museum Wien