Paul Peter Porges Pullover mit eingestickten Initialen, Geschenk seiner Großmutter, 1939

04. Juli 2025

Unter der Lupe

Der Pulli von Paul Peter Porges: Ein stiller Begleiter in unsicheren Zeiten

von Violeta Villacorta-Apaza

Warum bewahrt man einen Pullover aus der Kindheit ein Leben lang auf?

Es ist ganz normal, dass wir gelegentlich unsere Kleiderschränke ausmisten – Kleidung, die alt ist, nicht mehr unserem Stil entspricht oder einfach nicht mehr passt, wird aussortiert. Warum also sollte jemand einen Pullover aus der Kindheit bis ans Lebensende aufbewahren? Und warum wird ein solches Kleidungsstück Teil einer Museumssammlung?Diese Fragen kamen mir in den Sinn, als ich den leuchtend roten, gestrickten Pullover mit den Buchstaben „PPP“ sah. Er erinnerte mich an den Pullover, den Molly Weasley Harry Potter schenkte: handgemacht, persönlich, voller Liebe. Doch dieser Pullover wurde Paul Peter Porges von seiner Großmutter geschenkt – kurz bevor er Wien mit einem Kindertransport verließ. Er ist weit mehr als ein Kleidungsstück. Er ist ein stiller Begleiter, ein Symbol für Widerstandskraft, Liebe und Erinnerung. Anders als viele Dinge, die irgendwann weggeworfen werden, wurde dieser Pullover über Grenzen hinweg getragen – durch Gefahr und Vertreibung.

Paul Peter Porges wurde 1927 in Wien geboren und wuchs in einer Zeit zunehmender nationalsozialistischer Verfolgung auf. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1938 verschärften sich die antisemitischen Gesetze drastisch – jüdische Familien wie die seine waren in großer Gefahr. 1939, im Alter von zwölf Jahren, wurde Porges allein mit einem Kindertransport nach Frankreich geschickt. Der rote Pullover war eines der wenigen Dinge, die er mitnehmen konnte – eine greifbare Verbindung zu seiner Familie und seiner Vergangenheit.

Doch die Reise in die Sicherheit war für den kleinen PPP alles andere als ein gutes Erlebnis. Bei seiner Ankunft im Rothschild-Spital in Frankreich wurde er mit einer neuen, fremden Realität konfrontiert:

„Für mich war diese Veränderung schrecklich und brutal. Fremde Menschen, die eine andere Sprache sprachen, durchsuchten unsere kleinen Koffer und Rucksäcke und nahmen Dinge weg, die sie für unnötig hielten! Meine neue Unterwäsche, ein Schnitzel-Sandwich – die letzte Verbindung zu Resi (dem Kindermädchen) – wurden mir genommen. Der Schock war enorm – ich habe die ganze Nacht in meinem Krankenhausbett geweint.“

© JMW

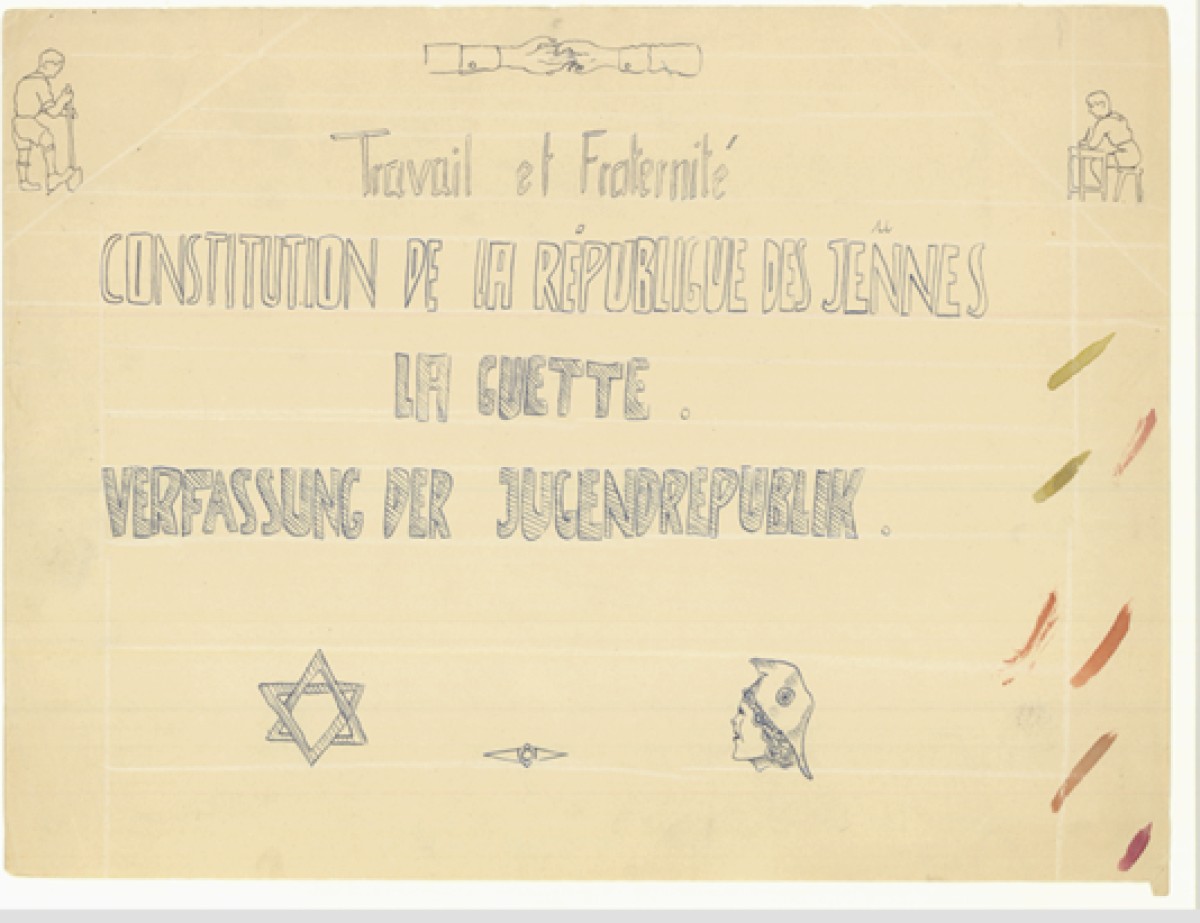

Zeichnung von Paul Peter Porges Symbolische Darstellung der Werte und Prinzipien der Kinderrepublik La Guette, ca. 1940

Ein Ort der Zuflucht und der Selbstbestimmung: Die Kinderrepublik La Guette

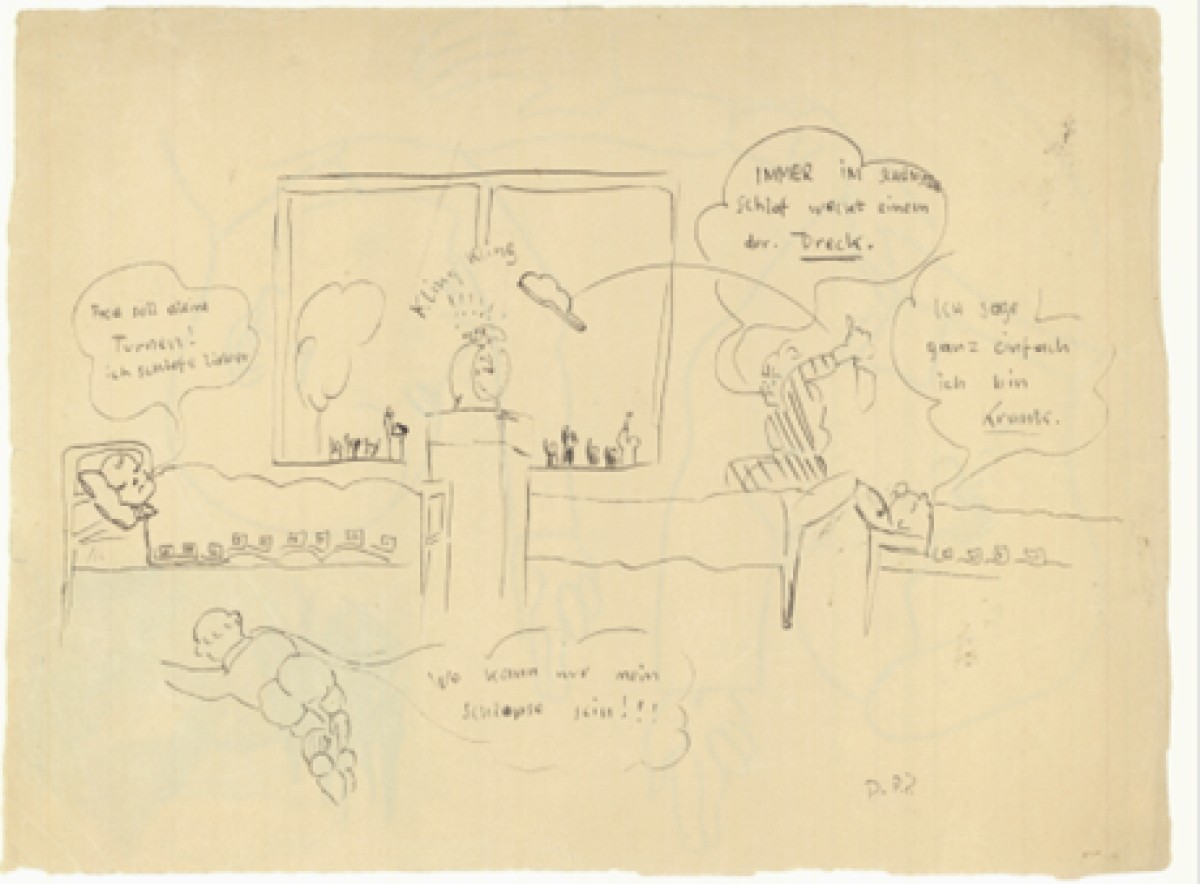

In Frankreich fand Paul Peter Porges Zuflucht in der Kinderrepublik La Guette – einer progressiven Erziehungsgemeinschaft im Château de la Guette, bereitgestellt von der Familie Rothschild. Dieser Ort bot jüdischen Flüchtlingskindern ein ungewöhnliches Maß an Selbstbestimmung. Die Gemeinschaft basierte auf demokratischen Prinzipien, die es den Kindern ermöglichten, aktiv an Alltagsentscheidungen teilzunehmen.Selbst inmitten von Unsicherheit hörte Porges nicht auf zu zeichnen. Seine Kunst wurde zu einem Mittel, das Leben in La Guette zu dokumentieren und seine Erfahrungen zu verarbeiten.

„Ich habe immer gezeichnet, und in La Guette war ich der Zeichner. Wenn jemand etwas gezeichnet haben wollte, oder wenn etwas gezeichnet werden musste, kam man zu PPP. PPP zeichnete für Familienalben, PPP zeichnete die Erinnerungen, die Dinge, die Plakate – all diese Dinge.“

In seinen frühen Skizzen hielt Porges Momente der Angst ebenso fest wie solche der Hoffnung. Seine Zeichnungen sind Zeugnisse einer Generation von Kindern, die im verzweifelten Versuch zu überleben von ihren Familien getrennt wurden. Eltern, die die Sicherheit ihrer Kinder nicht mehr gewährleisten konnten, setzten ihr Vertrauen in diese Reise – ohne zu wissen, ob sie ihre Kinder jemals wiedersehen würden.

© JMW

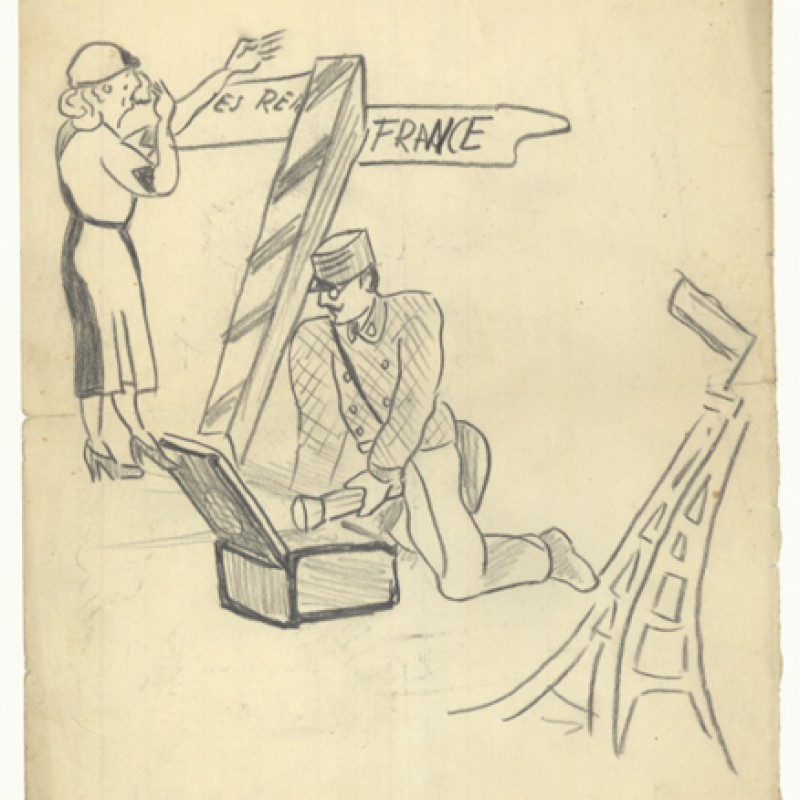

Zeichnung von Paul Peter Porges. Eine weinende Frau zeigt auf einen Wegweiser mit der Aufschrift „FRANCE“, während ein Mann einen Koffer durchsucht; im Hintergrund der Eiffelturm, ca. 1940

© JMW

Zeichnung von Paul Peter Porges. Familien versammeln sich an einem Wiener Bahnhof, um sich von den Kindern zu verabschieden, die mit einem Kindertransport nach Frankreich reisen, ca. 1939

Kindheit im Exil: Erinnerungen in Bildern

Der Plan, den Kindern so bald wie möglich zu folgen, ging nicht immer auf. Viele Eltern wurden deportiert und ermordet. Die Kindertransporte retteten eine große Zahl jüdischer Kinder – doch sie bedeuteten auch eine Kindheit ohne Zuhause und meist ohne Familie.Was diese Momente besonders eindrucksvoll macht, ist, dass sie durch die Augen und Hände eines Kindes festgehalten wurden. Schon in jungen Jahren war Paul Peter Porges nicht nur Zeitzeuge, sondern auch Chronist seiner Geschichte. Seine Zeichnungen – einfach und zugleich tiefgründig – sind heute sowohl persönliche als auch historische Zeugnisse. Sie geben einer Erfahrung Ausdruck, die viele teilten.

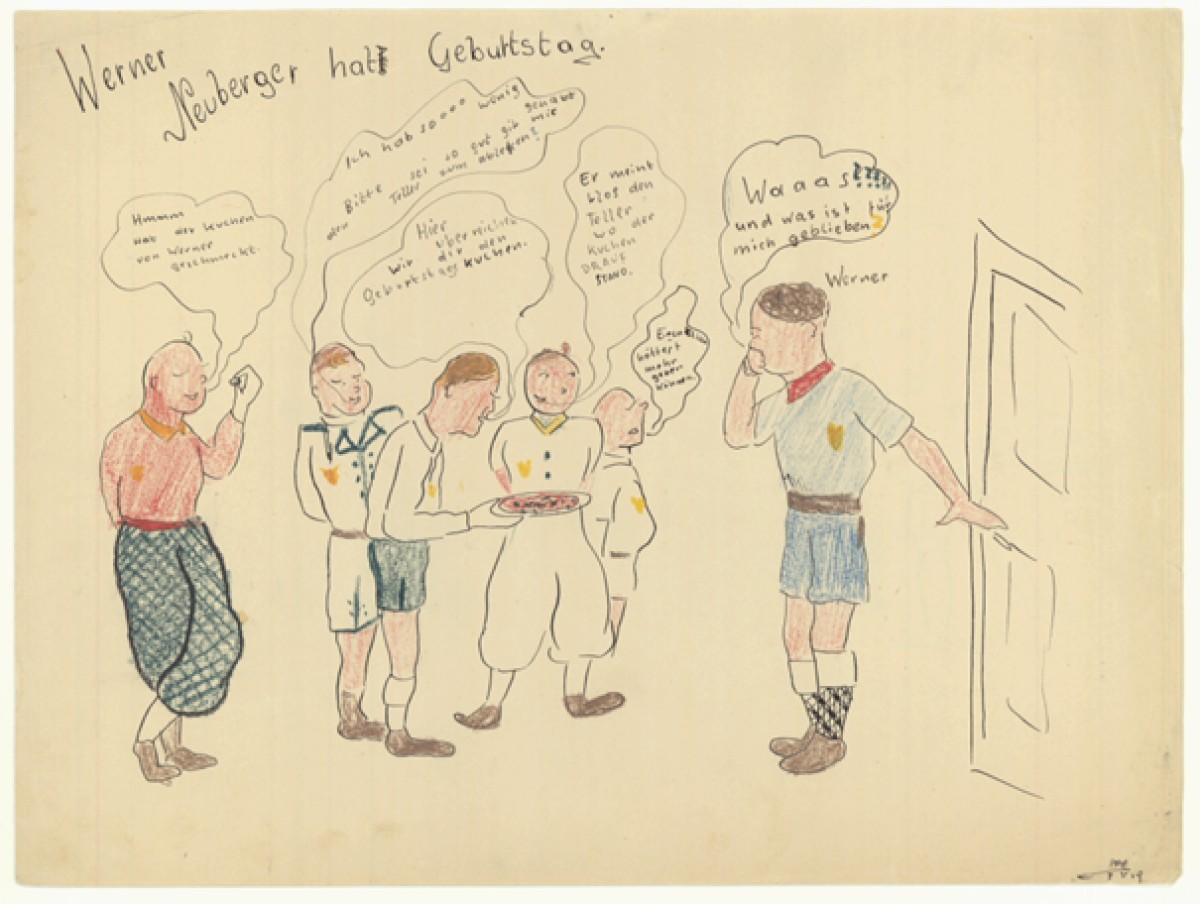

In seinen Illustrationen fing der junge Porges die emotionale Komplexität dieser Erlebnisse ein: das Verlassen der Heimat, das Leben unter Fremden, das Finden neuer Alltagsrhythmen. In einer Zeichnung zeigt er einen Moment in La Guette: Kinder, die sich versammeln und in einem fremden Land neue Bindungen knüpfen. Trotz ihrer neuen Realität fanden sie Stärke in der Gemeinschaft. Aus Fremden wurde eine Art Wahlfamilie.

© JMW

Zeichnung von Paul Peter Porges Eine humorvolle Geburtstagsszene in La Guette, 1939

© JMW

Zeichnung von Paul Peter Porges. Kinder in La Guette beim morgendlichen Aufwachen, ca. 1940

© JMW

Zeichnung von Paul Peter Porges. Der illustrierte Alltag in der Kinderrepublik La Guette, ca. 1940

© JMW

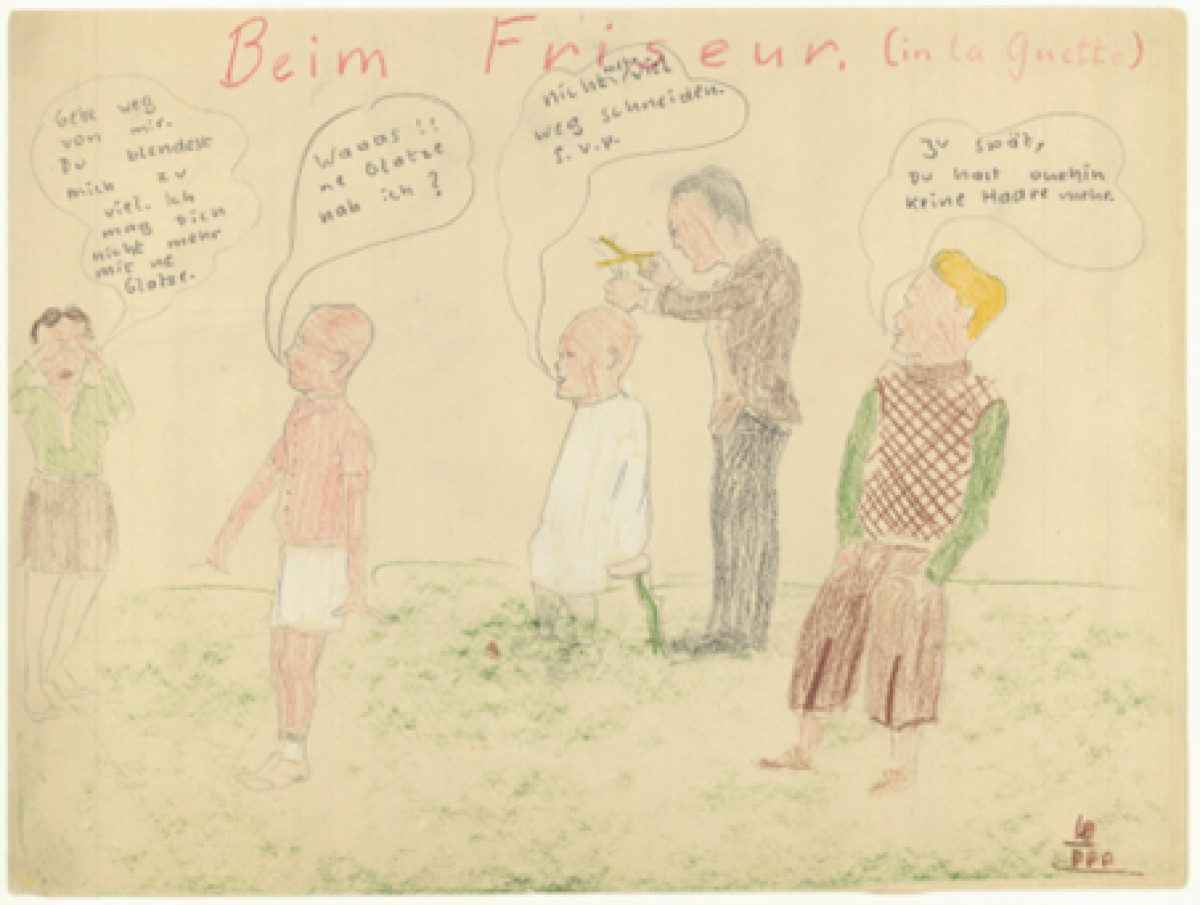

Zeichnung von Paul Peter Porges. Ein missglückter Haarschnitt in La Guette, 1940

Ein roter Faden durch ein bewegtes Leben

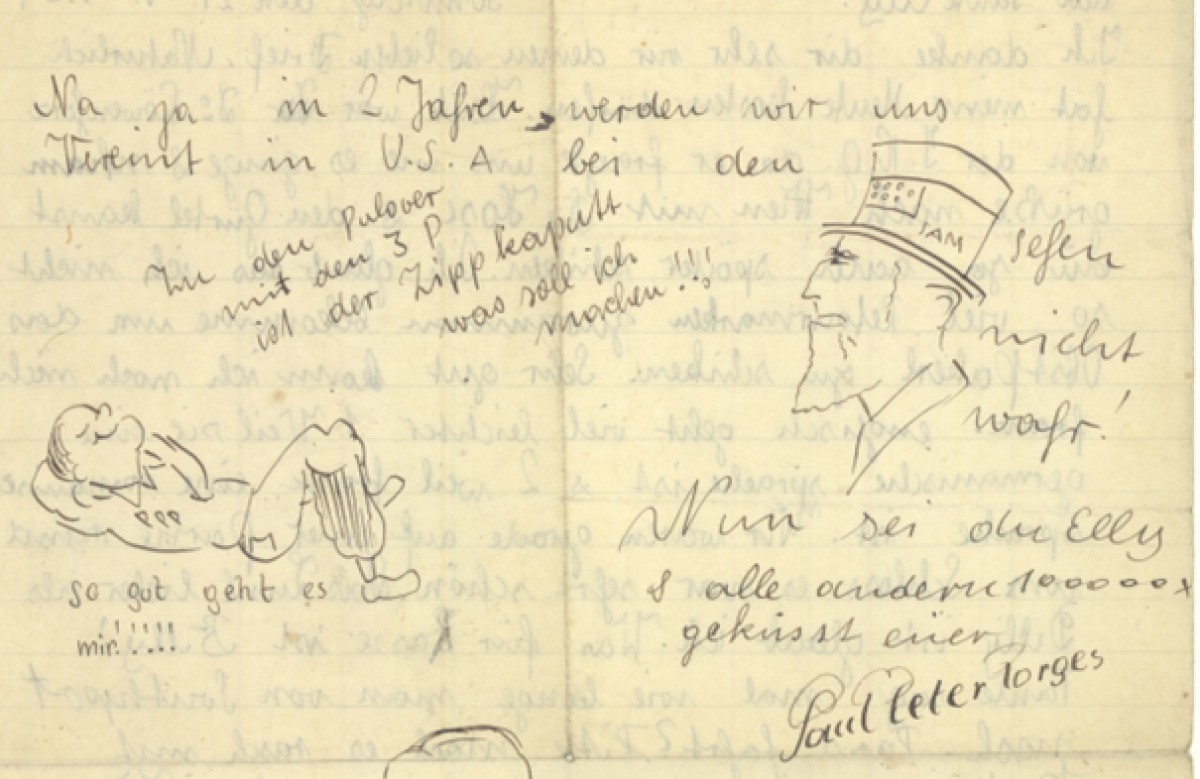

Der rote Pullover von Paul Peter Porges – schlicht, handgemacht und mit seinen Initialen versehen – blieb ein Konstante inmitten der Unsicherheit. Er war mehr als nur ein Kleidungsstück: Er spendete Trost im Unbekannten, so wie die Kinder in La Guette Halt in der Routine und in ihrer Gemeinschaft fanden.1942, als sich die Lage unter der deutschen Besatzung weiter verschärfte, gelang Porges die Flucht in die Schweiz. In Genf besuchte er eine Kunstschule und verfeinerte dort sein zeichnerisches Talent. Dort lernte er auch Lucy kennen, die später seine Lebenspartnerin wurde. Nach dem Krieg konnte er sich mit überlebenden Familienmitgliedern in den Vereinigten Staaten wiedervereinen und ein neues Kapitel beginnen. Porges diente in der US-Armee und zeichnete Cartoons für die Militärzeitung Stars and Stripes. Diese frühen Arbeiten prägten seine künstlerische Stimme, die er später in New York weiterentwickelte. Seine Cartoons erschienen in Mad Magazine, The New Yorker und The Saturday Evening Post – sein Humor und Stil erreichten ein breites Publikum. Rückblickend sagte er einmal:

„Während ich auf der Flucht war, habe ich natürlich nicht gezeichnet. Aber ich wusste irgendwie immer, dass mein Leben mit dem Zeichnen zu tun haben würde.“

Dieses innere Wissen begleitete ihn von Wien bis nach New York. Mit dem roten Pullover, den er nie losließ, und den Zeichnungen, die er als Kind anfertigte, machte Porges seine Reise greifbar. Er hörte nie auf, durch Kunst die Welt zu begreifen. Von klein auf war das Zeichnen für ihn ein Weg, seine Umgebung zu deuten und zu teilen. Diese tiefe Verbindung zur Kunst blieb bestehen und wurde zu einem zentralen Bestandteil seiner Identität und seines Lebenswerks. Seine Reise – vom jüdischen Jungen auf der Flucht vor der NS-Verfolgung zum gefeierten Karikaturisten – zeigt, wie Kunst sowohl Überlebensstrategie als auch Lebensantrieb sein kann.

Der Pullover, heute im Jüdischen Museum Wien bewahrt, ist ein Zeugnis dafür, wie Alltagsgegenstände zu Trägern von Erinnerung werden können. Er verkörpert die Liebe einer Großmutter, den Schmerz der Trennung und die Kraft des Überlebens. Wie die Zeichnungen, die Porges sein Leben lang anfertigte, erzählt auch er eine Geschichte, die weit über ihn selbst hinausgeht.

Beim Lesen von Porges’ Geschichte musste ich an meine eigene denken. Vor vier Jahren verließ ich mein Heimatland – allein. Seitdem bin ich ständig unterwegs, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, durch verschiedene Lebensphasen. Mit jedem Umzug musste ich etwas zurücklassen. Doch nie habe ich daran gedacht, die Geschenke meiner Eltern wegzugeben: den Schal von meinem Vater, die Blusen, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Ich verstehe das Gefühl, dass diese Dinge mehr sind als Kleidung. Sie sind Zeichen der Liebe, der Verbundenheit über Entfernungen hinweg – Zeichen der Fürsorge, auch wenn die Menschen nicht bei einem sein können. Wie Porges’ roter Pullover bleiben sie bei mir. Sie sind Erinnerungen an Liebe und Vertrautheit – ein roter Faden in einem Leben voller Bewegung.

© JMW

Brief von Paul Peter Porges an seine Tante aus La Guette. Erwähnung des von der Großmutter geschenkten Pullovers; der Reißverschluss war kaputt, und er wusste nicht, wie man ihn repariert, 1939

© JMW

Praktikantin Violeta Villacorta-Apaza und Kuratorin Caitlin Gura im Jüdischen Museum Wien, Mai 2025

Über die Autorin: Violeta Villacorta-Apaza studiert Human Rights am Trinity College (Connecticut, USA). Sie verfasste diesen Text während ihres Studienpraktikums im Frühjahr 2025 am Jüdischen Museum Wien.

Die Dokumente und Werke von Paul Peter Porges und seiner Frau Lucie Porges wurden dem Jüdischen Museum Wien im Jahr 2015 übergeben. Der rote Pullover von Paul Peter Porges ist heute in der Dauerausstellung des Museums in der Dorotheergasse 11 zu sehen. Seine Geschichte inspiriert bis heute zahlreiche Besucher:innen.

Die Zitate von Paul Peter Porges stammen aus einem Interview, das Werner Hanak und Natalie Lettner 1998 mit ihm führten – im Rahmen der Vorbereitungen zur Ausstellung Stil und Humor: Lucie und Paul Peter Porges im Jüdischen Museum Wien (JMW).

Links:

Die Zitate von Paul Peter Porges stammen aus einem Interview, das Werner Hanak und Natalie Lettner 1998 mit ihm führten – im Rahmen der Vorbereitungen zur Ausstellung Stil und Humor: Lucie und Paul Peter Porges im Jüdischen Museum Wien (JMW).

Links: