15. September 2025

Hinter den Kulissen

ASK ME oder wie antwortet Jakob Bronner?

von Hannah Landsmann

Porträt des Museumskurators Jakob Bronner, Wien, um 1930, JMW, Inv. Nr. 1737

Die Erinnerung an Jakob Bronner, der 1885 in Schlesien geboren wurde und im Wiener Wasagymnasium Religion unterrichtete, feiern wir mit einer Intervention in der Dauerausstellung „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“. Jakob folgte 1916 seinem Bruder Moritz/Maurice in der Stelle als Kustode im Museum nach. An ausgewählten Stellen – insgesamt acht Mal – treffen unsere Besucher:innen nun auf Jakob Bronner und erleben so die jüdische Geschichte Wien und Österreichs auf eine besondere Weise und „dosiert“. Jede der acht Stationen stellt eine Frage, auf die ein kurzer Text, der passagenweise aus Jakob Bronners Veröffentlichungen zitiert, antwortet.

© JMW

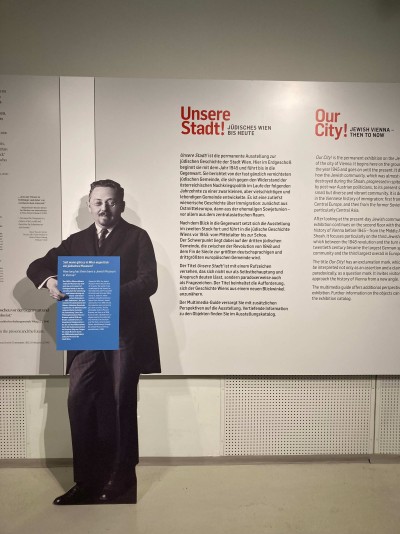

Ansicht von Jakob Bronner am Anfang der Dauerausstellung

Wo war das erste jüdische Museum untergebracht? Warum wurde die „Gute Stube“ eingerichtet? Wer waren die jüdischen Helden der 1848er Revolution? Sammelte das erste jüdische Museum Objekte zur Geschichte jüdischer Frauen? Was geschah 1938 mit dem Museum und den in der Malzgasse 16 im Zweiten Wiener Gemeindebezirk gelagerten und ausgestellten Objekten?

© JMW

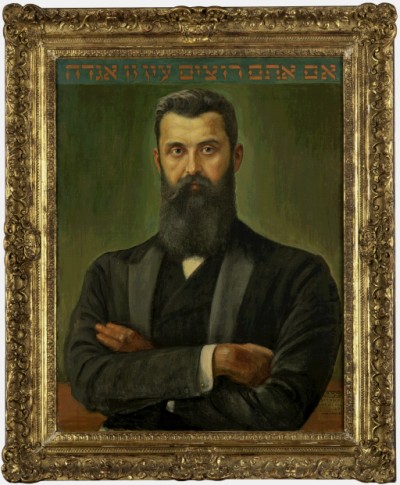

Wilhelm Wachtel, Portrait von Theodor Herzl, Öl auf Leinwand, Wien, 1930, JMW Inv. Nr. 8179; Foto: David Peters, JMW

Wie würden wir uns wünschen, Jakob Bronner könnte wirklich antworten oder hätte wenigstens ein Tagebuch hinterlassen, dem wir Details aus seinem Leben und seiner Arbeit im Museum entnehmen könnten. Das ist nicht der Fall und wir konzentrieren uns daher auf das Wissen, das wir aus den vorhandenen Quellen beziehen können. Etwa, dass sich die Kugel, die den Revolutionär Carl Heinrich Spitzer 1848 traf und tötete, im Besitz des ersten jüdischen Museums befunden hatte. Diese Information verrät das Inventarbuch unserer Vorgänger-Institution. Die Kugel ist heute nicht mehr in der Sammlung. Was mit ihr geschah, ob sie jemand eingesteckt hat oder ob sie einfach verloren ging, wissen wir nicht. In Museen geht nichts verloren, heißt es, oder?

Von den 130 Jahren, die das Jüdische Museum in Wien in diesem Jahr feiert, war Kurator Jakob Bronner für 22 Jahre Teil der Geschichte, die wir heute im Haupthaus des Jüdischen Museums in der Dorotheergasse 11 erzählen. 1893 wurde das erste jüdische Museum gegründet, zwei Jahre darauf eröffnet. Das heutige Jüdische Museum Wien als Nachfolger-Institution wurde nach der Schoa 1988 wiederbegründet.

Jakob Bronner musste 1938 „seine“ Stadt verlassen, er floh nach Palästina. Dorthin mit nahm er die Kopie einer Liste, die er für die Gestapo, die im Mai 1938 das jüdische Museum schließen ließ, anzufertigen hatte. In dieser Liste ist das damalige Inventar des Museums verzeichnet. Man merkt der Liste an, dass sie in Eile erstellt werden musste. Jakob Bronner ging die Räume nach der Reihe ab und notierte, was sich in ihnen befand. Eine systematisch-museologische Einordnung fehlt. 1955 übersandte der 1958 verstorbene Jakob Bronner die Kopie an die Israelitische Kultusgemeinde Wien. Die 1938 geraubten und konfiszierten Objekte waren an andere Wiener Museen verteilt worden und einige von ihnen Teil einer antisemitischen Ausstellung im Wiener Naturhistorischen Museum, die von 1939 bis 1942 lief. Bei der Rückgabe der Objekte nach dem Zweiten Weltkrieg half diese Liste bei der Klärung der Provenienz.

1992 übergab die Israelitische Kultusgemeinde einen großen Bestand an Objekten, darunter Tora-Schmuck aus den im November 1938 zerstörten Synagogen und Bethäusern an das Jüdische Museum der Stadt Wien. Es handelt sich dabei um eine Dauerleihgabe, die an die Größe der Wiener und österreichischen jüdischen Gemeinden ebenso erinnert wie an ihre Zerstörung und gleichzeitig an das erste jüdische Museum und seine Schließung. Die Schausammlung im dritten Stock ist so gesehen auch ein Mahnmal.

Die Dauerausstellung „Unsere Stadt!“ bedient sich natürlich auch dieses Sammlungsbestandes und lädt ein, Vergangenheit und Gegenwart aufeinander reagieren zu lassen und im besten Fall die Zukunft einzubeziehen und sie ein wenig besser zu machen.

Die Dauerausstellung „Unsere Stadt!“ bedient sich natürlich auch dieses Sammlungsbestandes und lädt ein, Vergangenheit und Gegenwart aufeinander reagieren zu lassen und im besten Fall die Zukunft einzubeziehen und sie ein wenig besser zu machen.

© JMW

Diese Suppentasse war Teil der „Gute Stube“ im ersten Jüdischen Museum. 1938 wurde es von den Nazis beschlagnahmt und 1939 dem Völkerkundemuseum übergeben. Erst nach 1945 wurde das Objekt der IKG restituiert. JMW, Inv. Nr. 1032

© JMW

Postkarte der “Gute Stube” im ersten Jüdischen Museum, Wien, um 1900, JMW, Inv. Nr. 917

Nutzen Sie bei einem Rundgang durch das Jüdische Museum die Gelegenheit, sich auf eine Begegnung mit der Dauerausstellung einzulassen, in der Jakob Bronner vielleicht erstaunt, begeistert oder nachdenklich auf das reagiert, was er zu sehen und zu lesen bekommt. Die berühmte „Gute Stube“, die ein echtes Museumshighlight war, 1911 bei der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden gezeigt und auf einer Postkarte abgebildet als Merchandise Produkt verwendet worden war, wurde zum Beispiel von der israelischen Künstlerin Maya Zack 2013 modern interpretiert.

© JMW

Detailbild aus Maya Zacks Installation The Shabbat Room, Israel, 2013, JMW, Inv. Nr. 21069. Ankauf durch die FREUNDE des JMW sowie Peter und Carrie Frey, 2013; Foto: Klaus Pichler, © JMW 2013

In ihrer digitalen Rekonstruktion, die sich im zweiten Stock des Museums befindet, spürt sie diesem besonderen Raum nach. Was hätte Jakob Bronner wohl dazu gesagt? Oder Samuel Weissenberg, ein Leihgeber des ersten jüdischen Museums, der diesen Raum als einen Ort bezeichnete, an dem sich „ein jüdisches Herz ausruhen“ könne. Würde Jakob Bronner meinen, dass man sich heute hier ausruhen kann? Wir wissen es nicht, können aber darüber nachdenken, ob ein Museum ein Ort des Ausruhens sein kann.

© JMW

Ansicht von Jakob Bronner vor Maya Zacks Installation in der Dauerausstellung